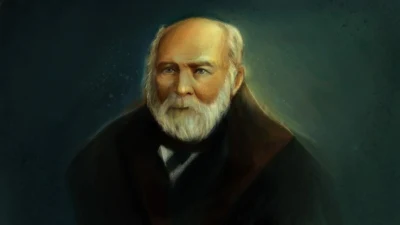

Отец русской хирургии Николай Пирогов

13 ноября (по новому стилю – 25 ноября) 2025 года исполняется 215 лет со дня рождения гениального российского хирурга, педагога, основоположника российской школы военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова.

«Мне сказали, что я родился 13-го ноября 1810 года. Жаль, что сам не помню. Не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго еще вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую», – писал Н. И. Пирогов в «Дневнике старого врача». Кроме кометы, появившейся на небе в июле 1812 года, ему запомнились беличье одеяльце, любимая кошка Машка и белые розы в стакане у детской кроватки, которые няня приносила из соседнего сада.

Но самым сильным детским впечатлением Николая, тринадцатого ребенка в семье военного казначея, стало знакомство с профессором медицины Ефремом Осиповичем Мухиным, который одно время лечил его брата. С тех пор любимой игрой для мальчика стала игра в лекаря. Он просил домашних «лечь в кровать, а сам, приняв вид и осанку доктора, щупал пульс, писал рецепты и рассказывал, как принимать лекарства».

Сначала будущий хирург учился дома, потом недолго в частном пансионе, который был вынужден оставить из-за ухудшения материального положения семьи. Здесь снова важную роль в судьбе Николая сыграл Мухин, который предложил Пирогову поступить на медицинский факультет Московского университета и начал с ним заниматься. В университет Николай поступил в неполные 14 лет, прибавив себе два с лишним года.

После университета Пирогов был направлен в Профессорский институт при Дерптском университете. В нем он получил степень доктора медицины, а в возрасте 26 лет – звание профессора и пост главы хирургической клиники Дерптского университета.

Каждые каникулы Пирогов ездил в Ригу, Ревель (Таллин) и другие города. Один из его приятелей «называл эти экскурсии по множеству проливавшейся в них крови Чингисхановыми нашествиями». Дело в том, что дерптская клиника не могла обслужить всех нуждающихся, в связи с этим Николай Иванович решил сам ездить к больным и оперировать их. О прибытии хирурга объявлялось заранее, и к нему «стекались все слепые, хромые, страдающие наростами, одним словом, разнообразнейшие хирургические больные», которым Пирогов оказывал «все возможные оперативные пособия», – отмечал Юлий Малис, доктор медицины и писатель, в биографическом очерке «Н. И. Пирогов: его жизнь и научно-общественная деятельность» (1893), представленном на портале Президентской библиотеки.

В 1841 году Николай Иванович возглавил кафедру хирургии в Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге и стал заведовать хирургическим отделением госпиталя. «Осмотрев свои новые столь обширные хирургические владения, ученый хирург пришел в ужас… Огромные госпитальные палаты на 60–100 кроватей, плохо вентилируемые, были переполнены… Для операции не было ни одного, хотя плохого помещения. Тряпки под припарки и компрессы переносились фельдшерами без зазрения совести от ран одного больного к другому. Лекарства, отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Молодому и энергичному хирургу предстояло совершить один из подвигов Геркулеса – превратить авгиевы конюшни 2-го военно-сухопутного госпиталя в благоустроенные госпитальные клиники», – писал Малис.

В академии Николай Иванович проработал почти 15 лет, до 1856 года. Он открыл первый в России анатомический институт, коренным образом изменил многие хирургические методы и разработал ряд совершенно новых приемов, благодаря чему получилось чаще избегать ампутации. Один из таких приемов и сегодня называется операцией Пирогова. Кроме того, ученый создал новую медицинскую дисциплину – топографическую анатомию, ставшую незаменимым руководством для врачей-хирургов.

Как педагог Пирогов считал необходимой фундаментальную перестройку всей системы образования на основе принципов гуманизма и демократии. Он полагал, что система образования, обеспечивающая развитие личности, должна строиться на научной основе (от начальной до высшей школы) и создавать преемственность всех систем образования.

Летом 1847 года Пирогов отправился в действующую армию на Кавказ, где успешно применил перевязку накрахмаленными бинтами и впервые в истории отечественной медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием (наркозом) в полевых условиях, выполнив впоследствии около десяти тысяч таких операций. Интересно, что после первой проведенной операции под наркозом на Кавказе, Пирогов стал «нарочно оперировать в присутствии других раненых, чтобы убедить последних наглядно в болеутоляющем действии эфирным паров. Такая наглядная система оказала весьма благотворное влияние на раненых, и они с охотой подвергали себя наркозу».

Когда началась Крымская война, Пирогов, зарекомендовавший себя как блестящий военно-полевой хирург, заявил о готовности «употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле». Однако решение затягивалось. Неожиданно Пирогов получил приглашение к великой княгине Елене Павловне, которая «объяснила знаменитому хирургу свой гигантский план – организовать женскую помощь раненым и больным на поле битвы», предложила самому набрать медицинский персонал и взять управление всем делом на себя. Таким образом, во время Крымской войны Пирогов был не только главным хирургом в Севастополе, но и руководил обучением и работой Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Оперируя раненых в Крыму, он впервые применил гипсовую повязку (на эту мысль его навело знакомство со скульптором, гипсовавшим холсты), чем положил начало сберегательной тактике лечения, позволяющей избежать ампутации. Также важнейшей заслугой Пирогова стало внедрение в Севастополе метода сортировки раненых по степени тяжести, который дал начало всей лечебно-эвакуационной службе в российской армии.

Нередко Пирогову приходилось работать под пушечными выстрелами. Терпение и выносливость его доходили до предела. В самые грозные дни обороны Севастополя уже далеко не юный 46-летний Пирогов, часами стоя на коленях, проводил операции и перевязки в военно-подвижных госпиталях, не уходил из перевязочных пунктов по несколько ночей без перерыва. Число раненых, прошедших через руки Пирогова, приближалось к пяти тысячам. На фронте о нем ходили легенды, солдаты даже считали, что врач обладает сверхъестественной силой. Сохранилось воспоминание, которое приводится в книге автора трудов по психологии и педагогике Веры Волкович «Друг человечества Н. И. Пирогов» (1910): «Однажды на перевязочный пункт несут на носилках солдата без головы; доктор, стоя в дверях, машет руками и кричит солдатам: «куда несете, ведь видите, что он без головы?!» А солдаты с глубокой верой спокойно отвечают: «ничего, ваше благородие, голову несут за нами; господин Пирогов как-нибудь привяжет, авось еще пригодится наш брат-солдат».

После падения Севастополя Пирогов вернулся в Петербург, где на приеме у Александра II раскритиковал руководство армией, из-за чего впал в немилость и был вынужден покинуть город на Неве. «Он был и желал быть хирургом и профессором хирургии, но он не умел и не желал ни быть, ни казаться чиновником хирургии», – писал Малис.

В 1862–1866 годах Пирогов руководил молодыми русскими учеными, командированными в Германию. В этот период он успешно прооперировал итальянского революционера Джузеппе Гарибальди. С 1866 года жил в своем имении в селе Вишня (недалеко от Винницы), где открыл бесплатную больницу, аптеку. Пирогов несколько раз выезжал на фронт во время Франко-прусской (1870–1871) и Русско-турецкой (1877–1878) войн как консультант по военной медицине и хирургии. К тому времени он был почетным членом в нескольких иностранных академиях.

С 1879 года ученый работал над рукописью «Вопросы жизни. Дневник старого врача», но закончить ее не успел. Весной 1881 года у Пирогова был диагностирован рак верхней челюсти.

24 мая 1881 года в Москве проходили юбилейные торжества по поводу 50-летия ученой и общественной деятельности гениального русского врача – с Делом по поводу пятидесятилетнего юбилея деятельности доктора медицины и хирургии, тайного советника Пирогова можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. В этот день профессор Николай Склифосовский попытался объяснить Пирогову необходимость операции. На что хирург спокойно, как будто речь шла не о нем, ответил: «Сейчас мы окончим торжества, не будем устраивать тризну. Приезжайте ко мне в деревню». Но операции не суждено было состояться.

До своей кончины ученый сделал еще одно открытие – совершенно новый способ бальзамирования. Тело хирурга, умершего 23 ноября (5 декабря по новому стилю) 1881 года, было забальзамировано с использованием разработанного им же метода.

После смерти Николая Ивановича Пирогова в память о нем было основано Общество русских врачей, регулярно созывавшее Пироговские съезды. В Третьяковской галерее находится портрет ученого работы И. Е. Репина. Именем Пирогова названы ведущие медицинские учреждения в России, в том числе Российский национальный исследовательский медицинский университет. Российской академией наук. В 2015 году была учреждена Большая золотая медаль Российской академии наук имени Н. И. Пирогова, которая вручается за выдающиеся работы в области медицины. В 2018 году в Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинского музея воссоздан Музей Н. И. Пирогова. В 2020 году Указом Президента Российской Федерации учрежден орден Пирогова. Девиз ордена – «Милосердие, долг, самоотверженность».

С информацией о русском хирурге, основоположнике военно-полевой хирургии, «человеке высочайшей скромности и великого самопожертвования», как писали о нем современники, можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе «Выдающиеся ученые и изобретатели» проекта «Великая Россия», а также в посвященной ему электронной коллекции.

Президентская библиотека Имя в истории Николай Иванович Пирогов

Источник: Учительская газета