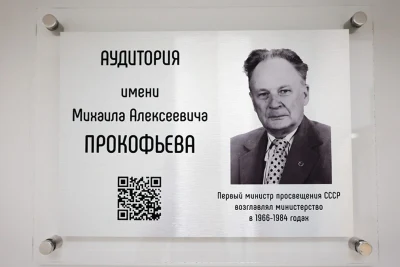

Михаил Алексеевич Прокофьев – выдающийся министр просвещения Советского Союза. К 115-летию со дня рождения

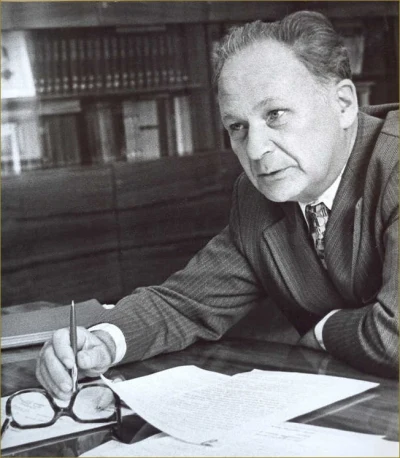

Михаил Алексеевич Прокофьев (1910-1999) – советский государственный деятель, крупный ученый – член-корреспондент АН СССР (по специальности химия биополимеров и других природных соединений), действительный член АПН СССР, заслуженный профессор МГУ.

Самородок из народа

Михаил родился 5(18) ноября 1910 года в селе Воскресенское Юхновского уезда Смоленской губернии – ныне Темкинского района Смоленской области. В настоящее время это село не существует. Он был старшим из шести детей в крестьянской семье, где прочно прививали трудовые навыки. Отец – Алексей Иванович с 1904 года работал на близлежащих к селу фабриках, умер в 1924 году, а мать – Александра Васильевна до 1938 года работала бригадиром в колхозе.

С 1918 по 1922 годы Михаил обучался в начальной четырехлетней школе села Воскресенского. В 1923 году он приехал для продолжения образования в Москву, где жил его дядя. Здесь и определилось его будущее научное поприще. В 1927 году юноша закончил школу-девятилетку с химическим уклоном, где получил квалификацию химика-лаборанта.

Путь в науку

Затем началась его трудовая деятельность, в которой уже просматриваются контуры жизненного пути. Судьба распорядилась так, что уже в юности Михаил Алексеевич был связан с системой образования, которой посвятил всю свою жизнь. В 1928 году он впервые вступил на педагогическую стезю – работал пионервожатым. А в 1929–30-е годы – помощником аппаратчика и прессовщика на Дербеневском химическом заводе в Москве, что помогло для дальнейшего получения высшего образования.

В 1930 году после окончания трехмесячных рабочих курсов по подготовке в вуз он поступил в Московский университет. В 1930–1935-е годы Михаил Алексеевич – студент химического факультета МГУ, в котором наряду с химическими науками преподавались и педагогические дисциплины. Учился он педагогике у тогда еще молодого, но уже известного в стране специалиста И.А. Каирова (впоследствии министра просвещения и президента Академии педагогических наук РСФСР). Симптоматично, что после окончания университета М.А. Прокофьев получил звание «научного сотрудника и учителя». Так окончательно соединились две его главные линии судьбы.

В 1935—37-х годах талантливый молодой ученый работал в Биотехническом институте РККА. В 1937—40-х годах он обучался в аспирантуре НИИ химии при МГУ. Кандидатскую диссертацию подготовил под руководством выдающегося ученого-химика, академика АН СССР Н.Д. Зелинского.

Подчеркнем, что все студенческие, а позднее – аспирантские годы М.А. Прокофьев преподавал химию в Юдинской школе Одинцовского района Московской области. А выполнение научной программы в аспирантуре совмещал с исполнением обязанностей заместителя директора Заочного института повышения квалификации учителей при МГУ.

В 1940 году Михаил Алексеевич защитил кандидатскую диссертацию и последовательно работал ассистентом, доцентом и профессором Московского университета. В декабре 1940 — сентябре 1941 годов – он заместитель директора НИИ химии при МГУ.

Подлинный патриот своей любимой Родины

М.А. Прокофьев в сентябре 1941 года, в 30 лет пошел на фронт добровольцем. Через два месяца был отозван и переведен в главную инспекцию противопожарной службы Военно-морского флота, где служил в должности инженера-майора до демобилизации в 1946 году.

Одной из задач этой службы, в решении которой Михаил Алексеевич и принимал участие в качестве химика, была разработка методов быстрого тушения пожаров на кораблях. Михаил Алексеевич лично проводил большую работу по борьбе с пожарами на флотах и флотилиях, в частности, от средств зажигания, применяемых противником. Он неоднократно выезжал в блокадный Ленинград и на другие участки различных фронтов.

Характерно, что майор Прокофьев во время войны написал специальный учебник для подготовки рядового и младшего офицерского состава противопожарной службы по военно-химическому делу и дегазации отравляющих веществ с помощью пожарной техники. За боевые заслуги был награжден двумя орденами: Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», именными часами и значком «Отличник военно-морского флота».

После демобилизации в 1946 году М.А. Прокофьев находился на научной и партийной работе в МГУ. Обладая выдающимися организаторскими способностями, он с 1951 года сочетал научную работу с важной государственной деятельностью по руководству системой образования.

В 1951–59-х годах М.А. Прокофьев работал в Министерстве высшего образования СССР и Министерстве культуры СССР. В 1959–66-х годах Михаил Алексеевич – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования СССР. В этот период он занимался развитием университетского и высшего педагогического образования, действенно участвовал в подготовке к реорганизации нескольких педагогических институтов в классические университеты, впоследствии ставших в ряде регионов значительными научными центрами, в том числе способствовавших повышению уровня подготовки школьных учителей-предметников.

Лучший министр просвещения СССР

Но главное дело его жизни началось во второй половине 1960-х годов. С мая 1966 года М.А. Прокофьев – министр просвещения РСФСР. А с 24 декабря 1966 года – по 20 декабря 1984 года он трудился на ответственнейшем посту министра просвещения СССР. Был депутатом Верховного Совета СССР VII–XI созывов.

Михаил Алексеевич стал одним из наиболее ярких деятелей «косыгинской» команды министров-прагматиков и технократов, пришедшей в то время к руководству в стране. Это время совпало и с его признанием как видного деятеля педагогической науки.

Многогранная министерская деятельность М.А. Прокофьева стала великой эпохой в истории отечественного просвещения. Это, несомненно, самые плодотворные годы развития советского образования, его «золотой век». За неполные 18 лет во главе министерства обеспечивая условия для развития Михаил Алексеевич добился существенного прогресса отечественной системы образования и ее выхода на одно из лидирующих мест в мире.

Отметим, что все государственные документы об образовании в этот период создавались при его действенном участии. Руководство министерством осуществлялось на основе научного подхода, анализа педагогических явлений, выявления тенденций развития системы образования, обобщения передового опыта.

В 1980-е годы СССР опережал высокоразвитые страны мира и достиг уровня общеобразовательной подготовки, необходимого для освоения и внедрения современных производственных технологий эпохи НТР. Определение уровня интеллектуализации школьников разных стран, предпринятое специалистами ЮНЕСКО, привело к выводу, что советские школьники по уровню знаний находятся на первом месте в мире. Подчеркнем, что многогранный и продуктивный опыт советской системы образования «прокофьевского» периода долгое время был объектом пристального внимания и тщательного изучения мировой педагогической науки, зарубежных деятелей образования и учителей.

В этот период под руководством министра был осуществлен переход ко всеобщему бесплатному среднему образованию, разработаны единые для всех республик школьные программы и учебники. В соответствии с научно-техническими достижениями и новым уровнем научных знаний произошло кардинальное обновление содержание общего образования.

На этой основе было осуществлена перезагрузка всех школьных программ и учебников, сопровождавшаяся повышением теоретического уровня изложения, а для дисциплин естественного цикла — углублением связи с жизнью, усилением политехнической направленности.

Вопреки традиционной оценке советской школы 1960 – 80- х годов, как унифицированной, в ней при активном участии М.А.Прокофьева осуществлялась внутренняя дифференциация в процессе обучения в школе на основной и старшей ее ступенях. По инициативе министра во многих общеобразовательных учреждениях внедряли специализацию – параллельно с обязательными дисциплинами действовали углубленные курсы, спецкурсы, факультативы, кружки.

Под его руководством в тот период проводились исследования различных вариантов построения учебного процесса, к которым активно привлекались философы, ученые-психологи, медики. М.А.Прокофьев постоянно подчеркивал, что универсального метода – панацеи от всех школьных бед – не существует. Хорошие результаты можно получить лишь при свободном владении педагогом предметом, методикой его преподавания, знании психологии ребенка, гибком сотрудничестве с ним. Под владением предметом им понималось знание учителем его истории, современного состояния, осмысление значения новых поисков, представление о практической реализации открытых в науке закономерностей.

В этот период по инициативе и постоянной поддержке М.А. Прокофьева силами коллектива издательства «Просвещение» (рук. Д.Д. Зуев) начали издаваться комплекты учебных материалов: учебник, задачник или практикум, книга для учителя. По предложению министра стали публиковать большими тиражами методические пособия и научно-популярную литературу не только лучших отечественных, но и зарубежных авторов.

Еще одной инициативой министра стал переход на бесплатное пользование учебниками в школе. Раз в два года издавались учебники по каждому предмету тиражом 4 миллиона экземпляров. Всего же при Прокофьеве бесплатные школьные учебники были изданы тиражом 415 миллионов экземпляров.

Пристальным было внимание министра к специализированным кабинетам, их полному оборудованию, наличию технических средств обучения. Фрагменты типовых школьных химических кабинетов создавались даже в педагогических вузах. К производству школьного оборудования было подключено множество предприятий. Кинофикация учебного процесс помогала распространять лучший педагогический опыт, в образовательных целях широко использовались теле- и радиопередачи.

Только вместе с учителями

Михаила Алексеевича отличало особое и подлинное «человеческое отношение» к школьному делу – министр был убежденным сторонником развития демократических начал в образовательной деятельности, стимулирования творческого поиска учителей. Как педагог-практик он считал, что важно слышать голос учителя. С каким-то не просто тактом, но неподдельным интересом этот предельно занятый человек относился к людям, занимающим, кстати, самое различное положение в обществе, с пристальным вниманием вслушивался и вдумывался в их предложения и мысли, высказываемые как публично, так и в научно-методических работах, публицистических публикациях.

По инициативе министра возобновились регулярные всесоюзные педагогические съезды, где обсуждались ключевые принципиальные вопросы развития образования и обобщался лучший и эффективный педагогический опыт. На Всесоюзном съезде учителей в 1968 году на пленарных заседаниях и в секциях съезда работали 2624 учителя, 750 работников управления народным образованием, 226 деятелей педагогической науки, 20 директоров промышленных предприятий, министры просвещения ряда зарубежных стран. В 1978 году прошел второй Всесоюзный съезд учителей. Учителя со всей большой страны стали встречаться и на Всесоюзных педагогических чтениях. Благодаря этому единые программы и учебники длительное время проходили экспериментальную проверку, обсуждались учительской общественностью, тщательно шлифовались.

Менялась система подготовки учителей: в педагогических вузах вводились курсы возрастной психологии и физиологии, перестраивалось преподавание педагогики, дидактики, форм осуществления педагогической практики. Михаил Алексеевич был убежден, что важнейшей задачей учителя выступает активизация мышления учащихся, а педагог должен обладать умением создать проблемную ситуацию.

За этот созидательный труд М.А. Прокофьев был награжден двумя орденами Ленина, орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени.

Верность признанию

Будучи видным ученым-химиком, особое внимание М.А. Прокофьев уделял всему комплексу проблем, связанному с развитием химического образования: министр участвовал в разработке программ по химии для школ, химических факультетов педвузов и университетов, подготовке пособий и нормативных документов по химии. Михаил Алексеевич – автор свыше 300 публикаций на педагогические темы и более 200 научных работ по химии.

Ученый сформулировал общие требования к школьному курсу химии с учётом развития науки и производства. По его инициативе в 1976 году на XI Менделеевском съезде был организован симпозиум по совершенствованию преподавания химии в средней школе. Программные комиссии, состоявшие из крупных специалистов по химии и методики ее преподавания, работали под непосредственным руководством министра.

М.А.Прокофьев стал одним из главных организаторов всесоюзных смотров коллективов юных химиков, Всесоюзного конкурса ученических работ на лучшее экспериментальное исследование по химии и лучшую реферативную работу, а также выпуска специальных «школьных» номеров журнала Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. Он был инициатором подготовки изданий энциклопедического типа для «заинтересованного школьника», активно участвовал в написании и редактировании «Энциклопедического словаря юного химика» и «Энциклопедии школьника. Неорганическая химия».

Всего ученым опубликовано более 200 научных статей. Под его руководством было защищено около 100 кандидатских диссертаций, 12 учеников стали докторами химических наук.

Жизнь после жизни

20 декабря 1984 года, в возрасте 74 лет, Михаил Алексеевич вышел на пенсию, но постоянно интересовался и, подчеркнем, очень сильно переживал за развитие просвещения в стране, где произошли перестроечные изменения, в том числе и в образовании.

Михаил Алексеевич Прокофьев умер 29 апреля 1999 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В НИИФХБ имени А.Н. Белозерского в 2000 году была открыта мемориальная доска М.А. Прокофьева.

Михаил Алексеевич был многогранной личностью: очень любил театр и постоянно посещал его, не только в выходные дни, но и среди недели, отмечал, что «театр — это получение новой энергии»! Он также любил спорт – езду на велосипеде, катание на лыжах и пешие походы на большие расстояния. Так до конца не смог избавиться от профессорской манеры выступлений, проявлявшейся, например, в выразительнейшей жестикуляции, которой вводил в смущение других чиновников.

Вспоминая дела и мысли известного ученого, крупного государственного деятеля Михаила Алексеевича Прокофьева, подчеркнем, что он был не только видным деятелем науки, министром великого государства, но, прежде всего, изумительно цельным, красивым и высококультурным человеком, широко открытым людям. Он не просто составлял славу нашей науки и образования, но и выступал высоким духовно-нравственным эталоном Человека.

Автор: Михаил Богуславский, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института содержания и методов обучения имени В.С.Леднева, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, лауреат премии «Золотое перо» «Учительской газеты»

Образование Михаил Прокофьев СССР

Источник: Учительская газета