Легенда Набережных Челнов: о жизни и делах учителя Евгения Черепова

Часто ли мы, учителя, вспоминаем своих педагогов? Думаю, что часто. Но говорим ли мы вслух о них так, чтобы услышали другие? Наверное, нет. А можем назвать школу, улицу или значимое событие их именем? Можем и должны это делать! В России немало примеров трепетного отношения к памяти великих педагогов-гуманистов: вспомним легендарную гимназию №56 Санкт-Петербурга, которая с гордостью носит имя ее основателя – Майи Борисовны Пильдес! А сколько в стране «неизвестных» учителей. По словам Олега Игоревича Янковского, абсолютного победителя конкурса «Учитель года России – 2022», «Никогда не разговаривайте с неизвестными», – принцип, который несправедлив в мире педагогики. Такой вывод гениальный учитель сделал, прочитав книгу Ольги Кузьмичевой-Дробышевской «Одноклассники. Письма в будущее» о челнинском образовании и о труде педагогов, где на первый план вышли подвижники, подобные Учителю географии Евгению Андреевичу Черепову.

Деятельность Учителя географии Евгения Андреевича Черепова и титанический труд выпускников 1980-го года выпуска по сохранению памяти о своем наставнике, вдохновили нас назвать Региональный методический семинар «География в школе: традиции и инновации» именем великого педагога, посвятить приближающейся светлой дате 85-летия со дня его рождения.

17 октября 2025 г. в школе №20 на пленарной части семинара трогательные слова произнесли директор школы Альбина Масгутовна Мансурова, от имени выпускников Евгения Андреевича, коих в зале было немало, оставив на время правительственные дела, обратился Сергей Васильевич Майоров, Председатель Правления Промышленного кластера РТ, советник Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, Министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Стоит отметить, что Сергей Васильевич, когда его приглашали на семинар, сразу согласился со словами: «Это мой долг! Обязательно буду лично!». Вот такие воспитанники у нашего Учителя.

Я же пошел на смелый эксперимент: основываясь на всех доступных источниках, представил педагогам города выступление-посвящение Евгению Андреевичу Черепову! Приведу его здесь, так как, думаю, оно может послужить прекрасным примером для коллег, учеников, которые захотят отблагоДАРить своего Учителя, который раскрыл в них ДАР.

«Здравствуйте, дорогие мои, садитесь!

Я надеюсь, что сегодняшний урок станет для вас настоящим событием!» – так приветствовал нас, пятиклашек, великий учитель географии Черепов Евгений Андреевич.

На его уроках не было мелочей: каждая имела воспитательный характер. Например, он учил нас, громких и до бесконечности любящих его детей, правильно здороваться в коридорах школы легким наклоном головы: получалось очень уважительно и тихо. Какая удивительная забота об окружающих!

Трепетное отношение к людям были у Евгения Андреевича в генах, потому что его отец и мать – педагоги!

Страшный 1940 год. На свет появляется Женя, которого закалят тяжелые годы войны, ведь он вместе с матерью переживет и бомбежки, и холод, и голод военных и послевоенных лет. Евгений станет свидетелем великой трагедии и героизма детей, женщин, стариков в тылу.

Возможно, любовь матери, сильный характер, любовь к чтению и понимание одного из главных законов педагогики уже в 6 лет – нужно удивлять, чтобы заинтересовать (Евгений не любил скучных уроков и их не учил) – и определили его выбор: стать учителем начальных классов. После окончания педучилища за три года он так полюбился своим воспитанникам, что они собрались на встречу с ним спустя 45 лет! Педагог поехал на нее через полстраны.

Высшее образование позволило стать учителем географии и возглавить школу-восьмилетку, и уже через 8 лет педагогической карьеры быть награжденным медалью «За доблестный труд».

1974 год. Идет строительство КамАЗа и города на Каме. Евгений Андреевич вместе с любящей женой, тоже учителем, переезжает в Набережные Челны. Сначала работает в школе №1, а в августе 1976 года устраивается в школу №20 в качестве учителя географии. Цель достигнута!

Увлеченный учитель географии, классный руководитель, воспитатель – это триединство стало залогом успеха Евгения Андреевича Черепова.

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Сразу же после устройства в школу он становится классным руководителем 7 «А». Выпускники вспоминают: «Он был по-товарищески близок, не авторитарен». Евгений Андреевич, как классный руководитель обошел все квартиры учеников, познакомился с семьями за чашкой чая и точечно решал проблемы, зная их истоки. Никогда не унижал детей. Поддерживал спорт, ведь мальчики – будущие воины и им важна сила и выносливость.

Классные часы превращал в занимательные дискуссии, увлекательные викторины, доверительные беседы.

Учитель уделял огромное внимание патриотическому воспитанию. Его класс выигрывал в смотре-конкурсе песни и строя, в военной игре «Зарница», в соревнованиях по ориентированию. Евгений Андреевич объединился с мужчинами-классными руководителями, чтобы на базе школы создать тир, военный городок, организовать выездные полевые сборы, открыть музей Боевой славы. Здоровая конкуренция классов подстегивала желание стать лучше, быть первыми, что так необходимо при воспитании мужчин.

Евгений Андреевич установил в классе систему взаимопомощи: наиболее успевающие ходили домой к отстающим, объясняли темы. Он организовывал экскурсионные поездки в Москву, Санкт-Петербург, на которые школа зарабатывала сама, выпуская продукцию народного потребления, или выигрывала в конкурсах.

Его дети принимали участие в исторических событиях: в перекрытии Камы, строительстве Нижнекамской ГЭС.

По окончании учебы учитель всем написал отличные характеристики, потому что видел в каждом хорошее.

Лучшее доказательство его успешности как классного руководителя – желание выпускников и их родителей провести Первое в мире расширенное родительское собрание спустя 30 лет выпуска.

Девиз Евгения Андреевича Черепова – слова Льва Николаевича Толстого: «Для того, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет».

ПОХОДЫ, МУЗЕЙ, ШКОЛА ЭКСКУРСОВОДОВ

Конец 1970-х ознаменовался открытием геологического музея, который впоследствии станет дипломантом 1 степени Всероссийского общества охраны природы. Заместитель министра просвещения России останется в восторге от богатства его фондов.

Ключевой идеей, сплотившей ребят класса, стал уникальный исследовательский и научный проект – создание музея при научном сопровождении Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Школа являлась активным участником Всесоюзного движения-экспедиции «Моя Родина – СССР».

Выпускники других классов говорят: «Ашки» жили другой жизнью, настоящей, ведь они ходили в походы!»

Ходили в походы не только в Тарловку (геологический памятник на берегу Камы: отложения камышлинских слоев нижнеказанского подруса верхнего отдела пермской системы, содержащие богатые комплексы остатков беспозвоночных и растений), но и в Нижний Тагил, Асбест, Миасс, Златоуст, Свердловск, Первоуральск, на Байкал: набирали минералы, по почте отправляли домой, а затем приносили в школу. Учащиеся в походах-экспедициях не отдыхали, а сосредоточенно работали.

Галина Николаевна Майорова, мать выпускника, вспоминает, как однажды ее сын принес домой огромный бивень мамонта, а на следующий день вместе с одноклассниками отнес в музей. В нем живут и чучела, которые делал Евгений Андреевич. Однажды отец одного из учеников на охоте добыл глухаря, но вид окровавленной птицы испугал ребенка. Тогда папа сказал: «Я знаю, что делать! Евгений Андреевич его оживит!» Наутро глухарь был в музее, будто живым. Евгений Андреевич мастерски сделал чучело птицы. Чудо случилось!

Походы дарили преодоление себя, внутреннюю свободу, прививали доброту.

Доброту. Приведу один пример. Евгений Андреевич устраивал в конце дня «свечку» и придумывал разные задания, которые носили воспитательный характер: нужно было описать добрыми словами того, кто сидит напротив. Если в начале похода ученикам хватало для этого минуты, то в конце – и 15 минут было мало! Вот гуманная педагогика в истинном, полевом воплощении!

И сегодня в детище Евгения Андреевича царит дух Добра, Творчества и Семейного тепла. Ежегодно первоклассники и их родители посещают музей – это традиция школы.

Музей выполняет и главную функцию – просветительскую, ведь благодаря ему к научным знаниям тянутся дети и совершают свои открытия. Ежегодно ученики и выпускники, внимательно изучившие минералы, пополняют коллекцию редкими находками. Например, в этом году ученик нашел минерал прямо на территории школы, отмыл и передал будущим потомкам!

Научность знаний была на первом месте. Например, в 1980 году С.В. Майоров, ученик выпускного 10 «А» класса, занял первое место в городе и был отправлен на подведение итогов Всесоюзной экспедиции республики с докладом о деятельности Палеонтологического музея, в том числе об исследованиях, которые в нем проводились. Жюри в Казани также высоко оценило работу и, помимо присуждения первого места, рекомендовало доклад на всесоюзный конкурс, к началу которого Сергей уже окончил школу. Однажды в гости к ученику пришел его учитель Е.А. Черепов и попросил не отказываться от участия. С. Майоров поддался уговорам и, несмотря на то, что нужно было поступать, поехал на интеллектуальное состязание и стал призером всесоюзного конкурса!

Работа «на земле» развила в Евгении Андреевиче невероятную интуицию. Например, во время похода дети увидели пожар. В Тарловке горел сарай со свиньями. Ученик бросился в горящее здание и вынес поросят. Ринулся еще раз. Евгений Андреевич остановил. Крыша сарая через секунду рухнула. Неслучайно потом образ учителя сравнивали с Николаем Чудотворцем.

Или еще один случай: множество учеников Евгения Андреевича связали свою жизнь с геологией. Однажды один из них похвастался, что собирается на Памир. Мать не слушал, а Евгения Андреевича послушал – не поехал. Через некоторое время пришло тревожное известие – сошла лавина, группа серьезно пострадала. Это ли не еще одно чудо!

СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ

В 1979 году Евгений Андреевич начинает новый грандиозный проект – строительство географической площадки, имитирующей степи, горы, реки, леса, озера. Предусматривает 4 сектора: топографический, метеорологический, астрономический и геологическую стенки. Строят площадку всем миром: шефы «Камснаб», «Сельстврой», родители после работы и ученики после учебы.

Площадка была оборудована самыми современными на то время измерительными приборами и позволяла предсказывать погоду.

Организация научных экспедиций и открытие учебно-опытной площадки – лучшая демонстрация высочайшего профессионализма не просто учителя, а учителя-исследователя Евгения Андреевича Черепова!

УРОКИ

Но основой обучения все равно остаются уроки – они у Евгения Андреевича были праздником. Он умел и пошутить, давая заряд бодрости на целый день. Устраивал игры-соревнования: например, разгадывание кроссвордов.

Учитель быстро понял, что открытые отношения не портят дисциплину, а усиливают ее! Голос не повышал, а дисциплину держал идеальную в 40 с лишним человек: умел заинтересовать!

Евгений Андреевич наслаждался общением с учениками. А рассказать было что, ведь он сам каждый отпуск тратил на пешие и велопоходы по СССР и за годы работы объездил великую страну вдоль и поперек.

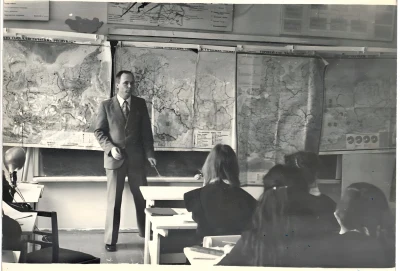

Пятиклашки на первом уроке «рты открывали», когда входили в кабинет: были разложены на партах минералы, висели карты, в центре класса красовался кинопроектор. Специально для учебных фильмов вместе с учениками учитель сконструировал автоматически закрывающиеся шторы, которые в долю секунд погружали класс в таинственную темноту и начиналось путешествие в новую страну. Многие ученики, поездившие по миру, признавались, что образ стран был создан учителем точно до мелочей!

При изучении стран Евгений Андреевич использовал метод «погружения»: вызывал нужное настроение, знакомил с языком, обычаями, изобразительным искусством, музыкой и литературой. Затем, работая с географической картой, при назывании страны просил назвать композиторов, писателей и поэтов, достопримечательности – максимально расширял кругозор детей.

Ночные уроки астрономии учителя поражают до сих пор. Ученики поднимались на крыши советских высоток и наблюдали за звездами. Какой педагог настолько любит свой предмет, чтобы быть на работе и ночью?

Евгений Андреевич применял систему оценивания, которая мотивировала детей: заводил тетрадь плюсов и минусов, и каждая активность на уроке не оставалась незамеченной. Первую четверть заветная тетрадь находилась в руках учителя, потом – доверялась на один урок одному из учеников. Мы понимали, что ставить +//- – это огромная ответственность, не имели морального права сделать кому-то плохо, так как знали принцип: «Не делай гадости другому, и тебе ее не сделают». Получил 3 плюса – имеешь право на «5» в журнале. Минус нужно было срочно исправлять.

Интересен многоуровневый опрос учеников: каждый хотя бы чуть-чуть, но отвечал. Один записывал на магнитофон ответы за шторкой, двое – письменно у доски, один вел рассказ, а класс отвечал на уточняющие вопросы. Нужно было усердно следить за повествованием, потому что спросить могли в любой момент. Требовалась предельная точность в формулировке ответов, их полнота. Учитель мог задать вопрос подряд три раза, чтобы мы не расслаблялись. До сих пор помню интеллектуальное напряжение на уроках географии.

Евгений Андреевич верил в каждого ученика. Он говорил: «Вы абсолютно равны. Знания – дело наживное, только не ленитесь. А если хотите выяснить, кто из вас сильней, не деритесь, идите на турник и подтянитесь».

Первым в школе начал работать в группах. География раньше была обязательным предметом для сдачи, и дети активно готовили рефераты о какой-либо стране, заменяя его защитой экзамен. Выступления перед комиссией, куда входили и наиболее подготовленные учащиеся, превращались в настоящие интеллектуальные соревнования.

Элементы проектной деятельности были и на предмете «Природоведение» в 5 классе: дети каждый день вели «Дневник наблюдений за погодой», а в конце периода писали сочинения, приводя стихотворения, рисунки и фотографии. Творчество Евгений Андреевич особо ценил и не скупился на оценки. Мой рекорд – три «пятерки». Случались во время таких работ и настоящие открытия. Например, я однажды загадал такое, на что не смог ответить не то чтобы класс, а наш великий старец, как мы его тогда называли: «Посмотрите на советскую новогоднюю открытку и найдите ошибку». Как вы, возможно, догадались, у снежинки шесть лучей или шесть граней, но никак не 8, что обусловлено геометрией кристаллической решётки льда. Вот такие открытия мы делали благодаря Евгению Андреевичу в 5 классе!

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

У учителя с 1977 по 1978 год есть благодарности за оформление кабинета географии, за отличную подготовку и проведение уроков в день семинара завучей школ города, вручен знак «Победитель социалистического соревнования».

В 1983 году он стал первым в городе директором, избранным коллективом школы, и пытался внедрить идеи Василия Александровича Сухомлинского. Объездил учителей-новаторов СССР, читал «Учительскую газету».

Евгений Андреевич был глубоко убежден: «В школе должен быть культ Родины. Матери, культ родного слова».

Первый педсовет он начал словами: «Здравствуйте. Прежде чем начать нашу работу, я прошу прощения у тех, кого вольно или невольно обидел. И сам говорю искренне, что ни на кого обиды не держу…»

Он отдал продленку воспитателям, а учителям началки говорил: «Что в школе торчите? Идите домой, своих детей воспитывайте. А то у учителей самые запущенные дети».

Организовывал выезды коллектива по грибы-ягоды, коллективные походы в баню.

Всегда умел благодарить!

В 1988 году вручена медаль «Ветеран труда».

В 1992 году присвоено звание «Учитель-методист», а в 1995 – высшая категория.

В августе 1995 года Евгений Андреевич выходит на пенсию, но, отдохнув год, продолжает работать.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

Евгений Андреевич интуитивно следовал христианскому учению и никогда не просил за себя, всегда – за других. Учителям в голодные 90-е выпрашивал продовольственные наборы (да, были и такие времена), для школы – гнилой пол залить, для матерей афганцев – похоронить по православному или мусульманскому обычаю воина, для блага общества – помочь со строительством церкви.

– У вас даже дома нет, так и помрете? – спросил однажды выпускник

– Так и помру. А уж, вы, надеюсь похороните меня. Грузовик найдете, чтобы отвезти на кладбище. А квартиру сыну завещаю. С собой ничего туда не заберешь, так зачем на это свое и чужое время попусту тратить?

Чуть позже выпускник поймет, что его учитель, который жил в бедности, был богаче любого миллиардера!

Учитель наставлял:

«Не требуй от людей больше, чем даешь сам.

Материальные, карьерные достижения – временные, это суета. А человеку важно расти духовно.

Бизнес – не главное, гонка за деньгами – суета. Важно быть с семьей, с любимыми людьми, отдавать максимум того, что можешь отдать.

Менять мир нужно с себя».

Приемный сын, победа над болезнью (в 1991 году обнаружен рак), приход к Богу атеиста останутся за нашим кадром. Скажем только, что Евгений Андреевич «через болезнь ощутил присутствие Бога». Был уверен: «Темны все люди и даже ученые, не знающие веры». Дважды ездил в Дивеево и прикладывался к мощам Серафима Саровского, врачи после говорили: «Нам бы такие анализы». Неслучайно в Евангелие говорится: «По вере воздастся!»

Евгений Андреевич сумел исправить свою ошибку – смех над верующими людьми. Он стал миссионером, который глубоко уверовал в силу Бога и смог привести к нему своих выпускников. Его подвижническая деятельность в воскресной школе при Свято-Тихоновском храме до сих пор вызывает восхищение прихожан, и многие его считают «несвятым» святым челнинской земли.

26 ноября 2010 года Евгения Андреевича не стало. Он не пережил смерти жены. Единственное, о чем жалел, что мало уделял времени семье: все отдавал работе, приходил иногда уставший или раздраженный, не питал очаг жертвенной любовью. Свою главную ошибку великий мужчина понял лишь после смерти своей великой женщины – жены – Татьяны Корнеевны.

Наследие Евгения Андреевича поддерживается его выпускниками, учителями школы и обучающимися.

Особый вклад внесли выпускники 1980-ого года выпуска, которые:

– стали инициаторами проведения первого в мире родительского собрания спустя 30 лет выпуска, увековечив имя Евгения Андреевича Черепова в мировой педагогике;

– отреставрировали музей и 1 сентября 2011 года добились присвоения ему имени Е.А. Черепова с открытием памятной таблички;

– впервые в современной России организовали издание двух книг об учителе «Одноклассники. Письма в будущее» и «Все – ничто! – Без любви!» О.В. Кузьмичевой-Дробышевской;

– записали аудиоверсию книги О.В. Кузьмичевой-Дробышевской «Одноклассники. Письма в будущее».

В школе сегодня по примеру Евгения Андреевича Черепова работает школа юных экскурсоводов под кураторством учителя географии Елены Юрьевны Бикчантаевой, организуются походы, расширяется сеть сотрудничества с национальными парками, музеями Республики Татарстан и России. Высокую планку обучения географии несет правопреемница, учитель-патриот школы Е.Ю. Бикчантаева, которая в 2025 году стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям Республики Татарстан за достижения в педагогической деятельности.

Можно ли чем-то удивить после такого? Нам удалось!

Елена Юрьевна Бикчантаева, продолжательница традиций Евгения Андреевича Черепова, учитель географии школы №20, представила успешный опыт работы по подготовке призеров Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»; вместе с учителями русского языка и литературы Павлом Сергеевичем Учировым, иностранного языка Эльвирой Махмутовной Баграмовой и родного языка Татьяной Дмитриевной Петровой провела интегрированный урок «Знакомство с Германией» с элементами педагогической новации – с использованием телемоста «Россия-Германия»; подготовила юных экскурсоводов для презентации музейного кластера школы, состоящего из Палеонтологического музея имени Е.А. Черепова, Музея Камы, Музея природы и чудес.

Порадовали молодые специалисты. Например, живой отклик получил интегрированный мастер-класс Полины Владимировны Петрушкиной «Изготовление календаря как эффективный прием на уроках географии и ИЗО».

«Туган җирем – Татарстан» сәяхәт дәресе… Вдумчивый читатель уже нашел, как перевести название урока-путешествия Риммы Салиховны Ахметзяновой, учителя родного языка нашей школы. Урок-путешествие был пропитан любовью к малой родине и каждый прочувствовал силу слова в фразе на татарском, которая переводится как: «Родная земля – Татарстан».

Набережные Челны богаты на педагогические таланты. Например, Елена Ивановна Виноградова, учитель географии школы №30, победитель конкурса за достижения в педагогической деятельности, презентовала авторскую рабочую тетрадь «География Татарстана 8–9 классов», а Лилия Галиевна Асадуллина из 32-ой школы рассказала о «Формировании картографической грамотности на уроке географии».

Учитель – уникальная профессия, он зажигает в ребенке факел Добра. Тепло Души Педагога способно согреть даже камень. Именно поэтому каждый участник семинара получил возможность в подарок выбрать минерал, который был найдет великим учителем географии Евгением Андреевичем Череповым или геологом Владимиром Сергеевичем Марченко, как напоминание о силе учительского Слова, которое даже самое холодное сердце наполняет Жизнью!

Авторы Учиров Павел Сергеевич, Учирова Анастасия Олеговна, учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ №20» г. Н.Челны, выражают благодарность писателю О.В. Кузьмичевой-Дробышевской за создание уникальных биографических произведений о Е.А. Черепове – книг «Одноклассники. Письма в будущее» и «Все – ничто! – Без любви», которые легли в основу этой статьи.

Образование Удивительные истории Персона

Источник: Учительская газета