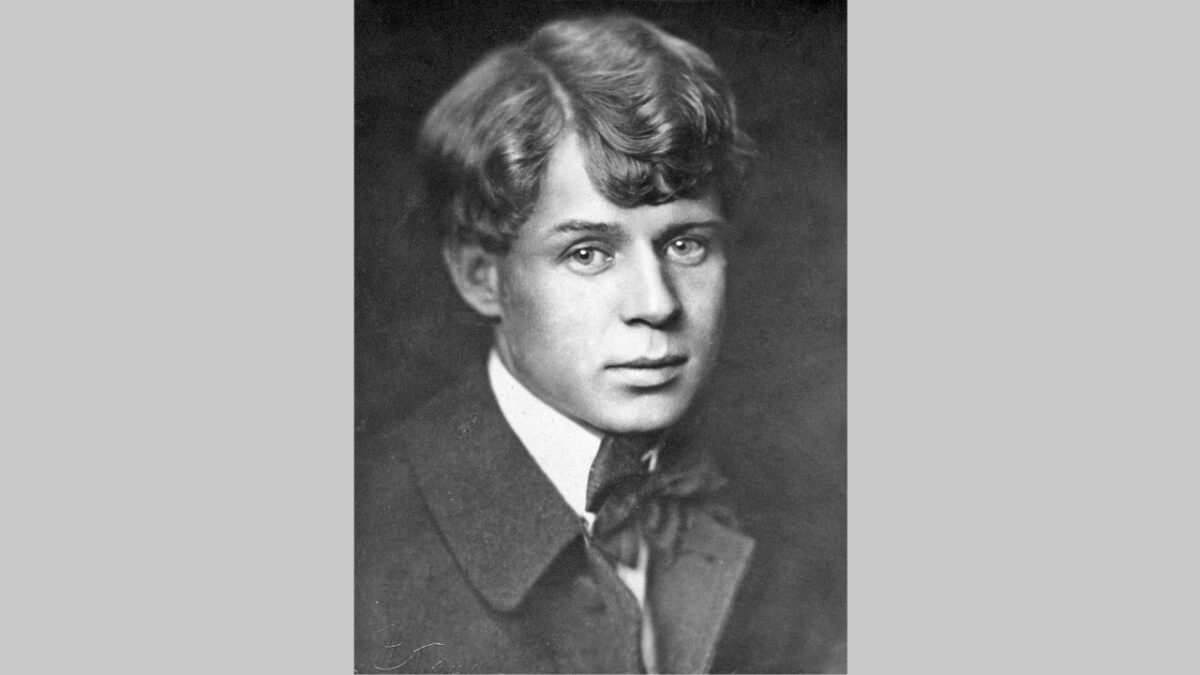

Породнившийся с Ташкентом: к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина

Уже скоро, осенью, 3 октября мы будем отмечать юбилей Сергея Александровича Есенина, одного из самых ярких и пронзительных поэтов XX века. Певец души русского человека стал народным поэтом, связующим звеном между уходящей, дореволюционной Россией и новой эпохой, полной тревог, перемен, драматических событий.

Юбилейной дате посвящено множество тематических, культурно-просветительских проектов, площадками для которых в этом году стали музеи, театры, библиотеки, образовательные организации, издательства и научные сообщества по изучению творческого наследия поэта. Первого сентября в школах страны пройдут уроки Есенина. В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области, где родился и провел детство поэт, запланирован Всероссийский есенинский праздник поэзии. Начиная с февраля в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели проходит выставка «Есенин. Бесконечная легенда». В октябре, в дни торжеств, посвященных поэту, Госфильмофонд России обещает на базе кинотеатра «Иллюзион» показать специальную архивную хронику, в которой, вполне возможно, мы увидим факты из биографии Сергея Есенина и его дочери Татьяны Сергеевны, которые связаны с Ташкентом.

Они малоизвестны широкому кругу любителей есенинской поэзии, но запечатлены в переписках поэта с его друзьями, представлены во публикациях есениноведов, литературоведов, филологов, журналистов, среди которых был и мой отец – Георгий Васильевич Димов. Волею судьбы он, как и дочь Есенина, большую часть своей жизни прожил в Ташкенте. С Татьяной Сергеевной их связала профессия, они были большими друзьями. Римма Волкова, которая работала с ними в «Правде Востока» в отделе информации, вспоминает в своих мемуарах: «Со всеми коллегами Татьяна Сергеевна была ровна и доброжелательна. Но некоторых выделяла особенно. Георгия Димова – в первую очередь. Это был друг из друзей. В страшную пору, когда, после пережитых ею в Москве трагедий – ареста Мейерхольда, ее отчима, убийства матери, – совсем молодая Татьяна Есенина с мужем и маленьким сыном оказалась в эвакуации в Ташкенте, такой же молодой Гоша Димов способствовал приему ее на работу в «Правду Востока». Помогал с получением и обустройством жилья, с какими-то талонами на питание, на топливо, на лекарства, без которых в ту пору было бы просто не выжить. И даже когда уже ушла из редакции, Татьяна Сергеевна всегда чувствовала его поддержку, его плечо. Димов и место для ее последнего приюта выбивал… Когда открывали памятник, он не мог сдержать слез. Давно уж и его самого нет в живых: под конец жизни уехал в Москву к дочерям, там и похоронен…».

Важно отметить, что в те годы в газете «Правде Востока», в главном и самом авторитетном республиканском издании Узбекистана, ныне уже с более столетней историей, работали многие по-настоящему талантливые журналисты. Римма Волкова рассказывает: «Проблемные» статьи, очерки, фельетоны, написанные Георгием Димовым, Ефимом Таубеншлагом, Константином Волковым, Камилом Файзулиным, всегда находили широкий отклик у читателей. Яркие материалы готовили сотрудники отдела литературы и искусства Валерий Артищев и Георгий Меликянц, их горячо обсуждали, нередко разворачивались шумные дискуссии. Камил и Валерий еще в пору работы в «Правде Востока» выпустили свои первые повести. Татьяна Сергеевна тоже входила в эту «обойму», ее «коньком» были фельетоны. Остроумные, в отличие от мужских – не жесткие, не очень обидные. Несколько даже по-женски кокетливые. Но стать героем фельетона боялись больше всего: меры по ним принимались очень суровые».

В самом деле, Татьяна Есенина много писала, часто печаталась. Но если кто-либо попытается полистать подшивки газеты тех лет и найти ее публикации, придет в недоумение: а где они? Дело в том, что Татьяна Сергеевна долгие годы подписывалась фамилией мужа – Кутузова, иногда под псевдонимом Т. Сергеева. Но свои литературные произведения – сатирический роман-гротеск «Женя – чудо XX века», полный мудрости, жизнелюбия и иронии (был напечатан А. Твардовским в «Новом мире» в 1961 году, потом издан в переводе на английский в США и сербский в Югославии), а также свои мемуары «Дом на Новинском бульваре» (журнал «Согласие», 1991 г., № 1), а еще раньше «Зинаида Николаевна Райх» – воспоминания о матери, выдающейся русской актрисе (в книге «Есенин и современность», Москва, 1975 г.) – публиковала уже под своим именем – Татьяна Есенина.

Татьяна Сергеевна часто бывала у нас в доме, но мои подростковые впечатления о ней скромны – запомнила ее невероятно красивые голубые глаза, добрую улыбку, вьющиеся волосы. Постепенно «Есенинская ташкентская тема» все более увлекала меня, чему во многом способствовали рассказы папы и о самой Татьяне Сергеевне, и о ее творчестве, и о поездке в 1921 году Есенина в Туркестан, о чем он написал в статье «Есенин в Ташкенте» (газета «Правда Востока»,1965 год, «Татьяна-дочь Сергея», 1999 год).

Посещение в конце 90-х годов государственного литературного музея Сергея Есенина в центре Ташкента, куда меня привел папа, когда я прилетела к родителям из Москвы в отпуск, открыло мне много новых и любопытных сюжетов из жизни Есенина, его дочери Татьяны Сергеевны, друзей по перу – ташкентских поэтов, которые оставили свой след в культуре России и Узбекистана. Воочию убедилась в том, как здесь любят и ценят Сергея Есенина! И не только в среде русскоязычной диаспоры. Узбекскому читателю хорошо знакомо его творчество, в том числе «Персидские мотивы», представленные переводами лучшего национального поэта Эркина Вахидова. Гениальный русский поэт был и остается в программе узбекских школ. Экскурсии учеников сюда проходят обычно с большим интересом. Уже в те годы музей получил статус государственного: в суверенном Узбекистане не только сохранили музей русского поэта, который появился еще до распада СССР, но и провели его реконструкцию на бюджетные средства. Старинное задание, построенное в конце 19 века, получило тогда новую жизнь.

Долгие годы подробности пребывания Сергея Есенина в Ташкенте были неизвестны. В литературных энциклопедиях начала тридцатых и середины шестидесятых годов перечисляются маршруты его поездок по России и бывшему СССР – Мурманск, Архангельск, Крым, Закавказье и другие адреса. Ташкент не упоминается. Его письма, в которых содержатся впечатления о поездке в Туркестан, восхищенные отзывы об архитектурных шедеврах Самарканда, в широкой печати еще не приводились.

Первыми тему этого вояжа поэта высветили журналисты, а ликвидировать белое пятно в биографии поэта взялись местные литературоведы Петр Иосифович Тартаковский и Сергей Иванович Зинин. Собранные ими материалы послужили основой для создания передвижной выставки с краеведческим уклоном, а затем и музея. Сначала самодеятельного, народного, в трехкомнатной квартире на окраине города, а затем – преобразованного в государственный. И тут надо отдать должное истинным подвижникам на этой ниве – поэту и художнику Вадиму Николюку, он был первым директором музея, и искусствоведу, а затем долгие годы руководителю музея, Альбине Витольдовне Маркевич. Тогда в музее она провела для нас с папой экскурсию, где довелось увидеть подлинные автографы Сергея Есенина, редчайшие издания его произведений, начиная с «Радоницы» 1916 года, с пометками поэта или близких ему людей (сестер А.А. и Е.А. Есениных, Т. Бениславской, Н. Вольпина), уникальные фотографии и все имеющиеся грампластинки с записью голоса поэта, собранные внуком журналиста В.Г. Михайлова, в доме которого в Ташкенте гостил Есенин. Приятно удивилась, что редкие издания местных поэтов двадцатых годов, которые долгие годы собирал муж моей старшей сестры Владимир Юферев, по профессии инженер-энергетик, большой любитель поэзии и сам писавший стихи, хранятся теперь здесь: он подарил свою коллекцию музею Есенина. Из бытовых экспонатов, переданных семьями, в которых бывал поэт, в музее воссоздали уголок гостиной, типичной для старого русского дома в Ташкенте.

Мысль о поездке в Ташкент возникла у Есенина отнюдь не от бесшабашности и страсти по экзотике, как это следует из «Романа без вранья» Мариенгофа. В ту пору, как известно, поэт начал писать драматическую поэму «Пугачев», ему хотелось побывать в Поволжье, Оренбургской и «киргизской» степях, чтобы лучше прочувствовать обстановку, где полыхал бунт «бессмысленный и беспощадный», и полнее отобразить трагический образ крестьянского вождя. Поволжье в тот год было охвачено голодом, вызванным не столько засухой предыдущего года, сколько гражданской войной. Тысячи волжан устремились в Среднюю Азию – там, по слухам, было сытнее. Поэт сопереживал и этому народному горю. И случилось так, что чуть ли не в одно время, чуть ли не друг за другом следовали они на юг под стук колес – крестьянский паренек Мишка Додонов из неверовского романа «Ташкент – город хлебный» и крестьянский поэт Сергей Есенин. Правда, первый ехал на крыше товарок или в тамбурах пассажирок, второй же – наудачу, по приглашению – в спецвагоне служащего Наркомата путей сообщения Григория Колобова, у которого с поэтом были давние дружеские связи. Был у этой поездки и личный повод. «В Ташкенте, – писал Есенин незадолго до отъезда, – у меня друг большой живет, Шурка Ширяевец, которого я никогда не видел». Ширяевец – псевдоним проживавшего в Ташкенте поэта-волжанина Александра Васильевича Абрамова. В сборниках, выходивших в Москве и в Петрограде, их стихи и имена не раз оказывались рядом. «Я полюбил вас с первого прочитанного мною стихотворения», – писал Есенин Ширяевцу в 1915 году. В декабре 1925 года, перед роковой поездкой в Ленинград, Есенин зашел на Ваганьковское кладбище на могилу друга (тот умер, живя в Москве, в 1924 году). Нашел ее не в порядке. Был крайне удручен. «Все там лежать будем – около Неверова и Ширяевца», – записал он. Увы, его слова оказались трагически вещими. Через несколько дней Есенина не стало, и его похоронили рядом с «Красным бояном», как он звал Ширяевца, и которому в 1924 году посвятил одно из самых известных своих стихотворений:

Мы теперь уходим понемногу

В ту страну, где тишь и благодать.

Может быть, и скоро мне в дорогу

Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!

Ты, земля! И вы, равнин пески!

Перед этим сонмом уходящих

Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете

Все, что душу облекает в плоть.

Мир осинам, что, раскинув ветви,

Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,

Много песен про себя сложил,

И на этой на земле угрюмой

Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве

И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,

Не звенит лебяжьей шеей рожь.

Оттого пред сонмом уходящих

Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет

Этих нив, златящихся во мгле.

Оттого и дороги мне люди,

Что живут со мною на земле.

По итогам двухнедельного пребывания Есенина в Ташкенте в мае 1921 года (и двухдневного – в Самарканде), в отличие, скажем, от его иных, более длительных и более поздних поездок, например в Закавказье в 1924-1925 годах, поэт не оставил нам о жарком южном крае ни стихов, ни прозы. Но, по версии знатоков его творчества, есениноведов, именно этот визит в Среднюю Азию, куда он давно стремился, разбудил в нем желание обратиться к мотивам восточной лирики, во многом эта поездка обострила его внимание к Востоку и, в частности, к Персии, в которой он так и не побывал, но подарил миру гениальные «Персидские мотивы». Вспомним строки из этого поэтического цикла: «Никогда я не был на Босфоре, Ты меня не спрашивай о нем…» Можно не спрашивать поэта и о том, как «синими цветами Тегерана» он лечил «былую рану…в чайхане», – не был он в Тегеране. Не надо стараться узнать от него что-то детальное про «голубую родину Фирдуси», про то, например, какое основание было у поэта надеяться, что Персия не может позабыть о нем – о «ласковом урусе». В Персии он вообще не был. И «Шаганэ, ты моя, Шаганэ» вовсе не из Шираза. И не «персиянка», а юная учительница-армянка из Батуми (впоследствии заслуженный учитель Шагандухт Нерсесовна Тальян), увлечение которой вызвало появление на свет собирательного образа женщины Востока, пленительные строки о ней. В полете любви и вдохновения поэт выше земных границ и различий, кто кому молится, кто какой крови.

«Персидские мотивы» создавались по соседству с Персией, по ассоциации, в традициях восточной лирики, богатой иносказаниями, в эстетической манере персидской поэзии. Конечно, прямых совпадений с ее идеями и поэтикой в цикле не так уж много. Зато в нем – целая россыпь тончайших наблюдений из жизни, нравов, мелодий Востока. Откуда они? Вопрос не праздный, если учесть, что поездка Есенина в Закавказье была по преимуществу городской и приморской. Поэт был обласкан здешними верхами, прессой, почитателями его таланта по преимуществу из, как сегодня говорят, «русскоязычного населения». У него оставалось не так много места для постижения тонкостей национальной жизни. (Недаром была просьба сверху к спутникам поэта – создать для него «иллюзию Персии»). Тогда откуда его меткие штрихи именно о мусульманском Востоке?

А вот как раз отсюда – из его поездки в Ташкент, где его давний интерес к Азии, к ориентальной национальной поэтике был во многом подвигнут еще и обстоятельствами, в которых он там оказался. Давно состоявший на подозрении политорганов в Москве, неоднократно подвергавшийся приводам в ОГПУ как певец «уходящей Руси» и буян, поэт в Ташкенте попал, что называется, из огня да в полымя. Тогдашнее партийное руководство Туркестана, местными кадрами почти не представленное, было левее левого, католиками больше, чем папа римский. Приезд поэта-имажиниста в щегольском костюме и шляпе буржуазного покроя, а за ним еще тянулась дурная слава гуляки и башибузука, местными властями был встречен настороженно. Газеты о его пребывании не дали ни строчки. Не появилось ни одной афиши. Но был огромный интерес у истинных любителей есенинской поэзии. В основном встречи проходили в кругу его друзей. В квартире литератора Валентина Вольпина Есенин впервые прочитал все главы «Пугачева», были выступления в Доме Красной Армии, в Публичной библиотеке, Союзе поэтов…

Художник Александр Волков, у кого гостил поэт, оставил в своих записях: «Часа три сидели мы вот так на полу. Вдруг Есенин нервно вскочил, прислонился к стене и стал читать прекрасным звонким голосом. После этого пошли с ним в старый город». «В старый город!» Вот она, важнейшая деталь пребывания поэта в Ташкенте. Отторгнутый властями, лишенный прессы и открытой аудитории (теперь мы можем сказать: может, и хорошо, что так сложилось), он откладывает на время поэтическое перо и львиную долю времени проводит в беседах с ремесленниками, торговцами, менялами, музыкантами, в чем ему помогают его друзья – переводчики с узбекского и таджикского. Это были встречи с глазу на глаз с «настоящим» Востоком, без «иллюзий» его. Необычайно узкие улочки старого города и большая луна, утренний вопль ишака и пряные запахи базара, грустные мелодии национальной флейты-ная – все это откладывается в душе поэта и войдет потом в мелодии «Персидских мотивов».

Право же, не был поэт в Тегеране, зато провел долгие часы в чайханах глинобитного Ташкента, где дух персидской поэтики был ощутим куда сильнее, чем в том же Баку, где «синими цветами» воды и небес так легко лечить душевные раны. Не все, возможно, согласятся с такой версией рождения или «вынашивания» поэтического замысла «Персидских мотивов» Есенина, но и исключать таковую не станем… Очевидно одно, что впечатления от поездки в Ташкент стали важной вехой в творческой биографии Сергея Александровича Есенина, оставили яркий след в его душе и поэзии.

Послесловие

Давно не была в городе своего детства. Грущу по Ташкенту, в котором родилась, училась и до переезда в начале 70-х в Москву начала свою трудовую деятельность… Никогда не прерывала связи с исторической родиной, тем более что родители прожили в Ташкенте до 2000 года… И тогда по рассказам папы знала, и теперь по информационным источникам вижу, что интерес к поэзии Сергея Есенина в Ташкенте не угас. А музей и сейчас пользуется большой популярностью. Его авторитет высок не только в литературных кругах. Он стал настоящим центром русской культуры, укрепляющим и развивающим гуманитарные отношения между нашими странами. Здесь проходят литературные вечера, и не только есенинские, но и пушкинские, лермонтовские… часто звучит современная поэзия, нередко в музее вспоминают и Владимира Высоцкого, который, кстати, также бывал в Ташкенте.

Собирая материал для нынешней публикации, снова обратилась к папиным архивам, обнаружила пожелтевшие номера газеты «Мир Есенина» – специальные выпуски, которые выходили в 90-е годы по заказу совета музея. В них прочитала интереснейшие материалы Вадима Николюка, первого директора музея – «Полюбил я этот мир и вечность», серию статей известного ташкентского филолога Сергея Зинина «Восток всегда его манил», публикацию краеведа Бориса Голендера под названием «Бирюзовая чайхана» – стихи о Востоке», а также статью Татьяны Есениной под названием «Об отце», которая вышла в первых двух номерах, датированных 1992 годом.

Номер 3 был уже был связан с печальным событием – 5 мая 1992 года в возрасте 74 лет дочь русского поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх ушла из жизни. 7 мая в музее Есенина, где неоднократно бывала Татьяна Сергеевна и многое сделала для его развития, состоялась гражданская панихида – в фойе установили гроб с ее телом, с ней пришли попрощаться ее многочисленные друзья, родные и близкие. После отпевания в церкви Татьяну Есенину похоронили на старом городском Бодкинском кладбище. Несколько лет над ее могилой стоял скромный крест. Помню, сколько организационных усилий и души вложил тогда мой отец, чтобы установить на могиле Татьяны Сергеевны достойный надгробный памятник. В 1999 году это произошло. Он очень хотел воздать должное Татьяне Сергеевне не только как дочери великого поэта, как талантливому журналисту, писателю, но и как человеку, с которым он дружил 50 лет. В своих воспоминаниях Альбина Маркевич, в те годы директор музея, написала: «В сохранении памяти о замечательной талантливой творческой личности важнейшую роль сыграл кропотливый труд блистательного Сергея Зинина, создавшего книгу о Т.С. Есениной. С низким поклоном вспоминается ее верный друг – Георгий Димов, инициатор и организатор установки стелы на могиле Т.С. Есениной. Я рада, что он принял мой выбор фотопортрета для памятника, где Татьяна Сергеевна и молодой Есенин как одно лицо».

Вот так сложились обстоятельства, навсегда породнившие Есенина с Ташкентом: пребывание здесь поэта в 1921 году, полувековая жизнь в этом городе его дочери Татьяны Сергеевны и… Музей, бережно хранящий память о них!

Источник: Учительская газета