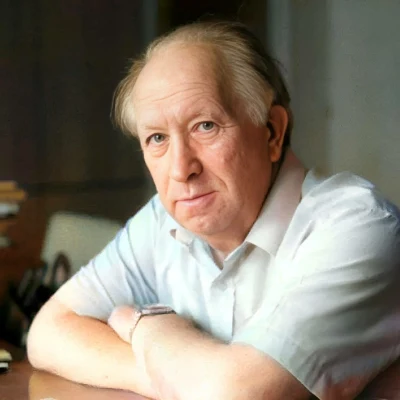

Психолог милостию Божией — Василий Давыдов: создателю теории развивающего обучения 95 лет

Василий Васильевич Давыдов (1930–1998) – выдающийся психолог, философ, мыслитель, педагог и реформатор образования, академик РАО, доктор психологических наук, профессор, вице-президент Российской академии образования, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996), лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования (1997).

В.В. Давыдов, наряду с Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным, по праву вошел в плеяду творцов отечественной традиции культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности. Общепризнано и то, что он был одним из крупнейших теоретиков педагогики, при том, что его педагогическая теория и предложенные им конкретные педагогические методики всегда исходили из образовательной практики.

Василий родился 31 августа 1930 года в Москве в рабочей семье. Он многому научился у своей мамы Анастасии Ивановны, простой, но мудрой женщины, которую он нежно любил: даже в зрелом возрасте ее авторитет для него оставался непререкаемым. Анастасия Ивановна была глубоко религиозным человеком, более того – церковным старостой. Ее памяти благодарный сын посвятил свою главную книгу – «Виды обобщения в обучении».

В 1948 году после окончания с золотой медалью школы рабочей молодежи Василий Васильевич поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова на отделение психологии философского факультета.

По свидетельству его однокурсника, академика РАО В.П. Зинченко, «В.В. Давыдов был превосходным студентом. Его успехи были удивительными. Любой из нас, его однокурсников, сильно бы удивился, вдруг узнав, что Василий не сумел ответить на семинаре, зачете или экзамене, будь то анатомия, цитоархитектоника мозга, антропология, история Коммунистической партии, языкознание или психология. Ему были незнакомы предэкзаменационные волнения, стрессы, лихорадочное перелистывание конспектов и вообще никакая суета. Его ответы всегда были четки, содержательны, уверены.

Он совсем не был похож на отличника. Ему не чужды были кураж, он не чурался компаний, имел музыкальный слух и хороший голос, не отлынивал от общественной работы, дефицита которой в наше время не ощущалось». В целом в студенте Давыдове всегда чувствовались его природные способности и силы, неуемная энергия и мощный творческий потенциал.

Василию Васильевичу, необыкновенно повезло с учителями – психологические науки в университете в то время преподавал ареопаг имен, умов, талантов, личностей – П.Я. Гальперин, К.М. Гуревич, А.В. Запорожец, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Е.Н. Соколов, Н.Ф. Талызина, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин. При этом выдающиеся ученые были открыты к общению со студентами.

Лекции А.Н. Леонтьева, научная школа П.Я. Гальперина, любимым учеником которого он был, дружба с философом Э.В. Ильенковым и его окружением во многом предопределили дальнейшую научную биографию, да и судьбу Василия Васильевича. Эти выдающиеся ученые были носителями теоретического мышления и пробудили в нем глубокий интерес к этому предмету.

Жизненный путь В.В. Давыдова, которому пришлось испытать многое: и замечательные подъемы, и глубокие разочарования, и тяжелые личные драмы, и периоды возрождения, не знал только одного – периодов безвременья, отсутствия событий, главным творцом которых выступал, естественно сам ученый.

В 1953 году Василий Васильевич окончил университет, затем аспирантуру, защитил диссертацию и несколько лет очень продуктивно работал старшим редактором в издательстве Академии педагогических наук СССР.

Затем в 1959 году он был приглашен на должность старшего научного сотрудника в НИИ общей и педагогической психологии АПН РСФСР, с которым была связана вся его дальнейшая жизнь. Именно здесь произошла счастливая встреча теоретических интересов, замыслов и энергии молодого ученого В.В. Давыдова с огромным педагогическим опытом, научной проницательностью, здравым смыслом и мудростью зрелого ученого Д.Б. Эльконина – прямого и верного соратника Л.С. Выготского. Этот великий тандем сплотил мощный научный темперамент, которым в полной мере обладали оба ученых.

Последователь Л.С. Выготского, ученик П. Я. Гальперина и Д. Б. Эльконина, Василий Васильевич был психологом милостию Божией. Все остальное для него было средством понимания психологических проблем.

Педагогический еретик

В 1961–1973 годах В.В. Давыдов работал заведующим лабораторией психологии детей младшего школьного возраста НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. Именно в это время им были внесены наиболее значимые изменения сложившегося в психологии образа детства, восприятия познавательного потенциала младшего школьника, путей его развития и раскрытия в образовании.

Ученые избрали в качестве плацдарма для своих исследований по изменению содержания начального образования среднюю школу № 91 г. Москвы. В ней закладывались основы теории учебной деятельности, а затем теории и практики развивающего обучения. Именно здесь родилась знаменитая образовательная система Эльконина – Давыдова.

Подчеркнем, что к своим научным предшественникам и соратникам Василий Васильевич всегда относился с особым пиететом. Он непременно подчеркивал преемственность своих исследований с работами Даниила Борисовича и строго следил за тем, чтобы система развивающего обучения именовалась как система Эльконина — Давыдова и не иначе. В этом он видел залог развития своих идей.

В.В. Давыдов подходил к системе общего, и прежде всего начального, образования как к реальности, которую можно и нужно изменить на основе достижений фундаментальных наук о сущности высших форм сознания и мышления человека. Ученый был убежден, что «в наш век невозможно делать ставку на упрощенное содержание образования! Нельзя детям давать суррогаты культуры, если мы хотим воспитывать действительно культурных людей. Если есть трудности в усвоении содержания, то надо совершенствовать методику обучения, искать резервы психического развития детей, а не отступать назад!»

Создание системы развивающего обучения стало результатом подвижничества ученого, продолжавшегося почти 20 лет, времени его повседневной работы с учителями по разработке программ, по составлению поурочных конспектов. Василий Васильевич считал, что в психолого-педагогических науках у школьных учителей есть особая миссия. Они ставят завершающую точку. Поэтому их надо любить и беречь. Учителя это чувствовали и отвечали ему взаимностью.

На основе теории различных типов мышления человека учеными и учителями экспериментаторами были созданы и реализованы конкретные программы и учебно-методические пособия по математике, русскому языку, химии, географии и другим предметам. Фактически впервые в педагогической психологии произошло преодоление традиционного понимания начального образования как системы привития детям элементарных образовательных навыков: чтения, письма и счета.

Все эти положения сейчас воспринимаются как само собой разумеющиеся. Но в 1960-е годы идеи В.В. Давыдова были поистине революционными. Он был радикальнее своих великих учителей, поскольку осуществлял реформу начального образования не средствами только психологии, а с позиций анализа всеобщих философско-логических оснований психологической мысли.

Ученый неоднократно довольно смело высказывался по поводу официальных педагогических догм и даже посягал на принципы наглядности и доступности, которые были освящены веками, за ними стояли такие классики педагогической мысли, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци. Предлагавшиеся В.В. Давыдовым способы обучения преодолевали устоявшуюся педагогическую традицию начального обучения и казались для многих педагогов чем-то совершенно еретическим.

И хотя уже тогда выдвигавшиеся им методы прекрасно показали себя на практике и были успешно опробованы в экспериментальном обучении в начальной школе, сопротивление его прогрессивным идеям было упорным: их буквально «встречали в штыки».

Психологическая педагогика

В результате многолетних экспериментальных исследований В.В. Давыдов определил условия организации развивающего обучения: чтобы сформировать теоретическое мышление, нужна вполне определенная психологическая организация материалов, предназначенных для усвоения. Материал должен быть сконструирован в виде системы специфических учебных задач, направленных на поиск и овладение способом или принципом действия. Только в этом случае создаются благоприятные условия для становления учебной деятельности школьника. В процессе осуществления деятельности по решению учебных задач рождается и развивается теоретическое мышление.

По мнению ученого, уже в младшем школьном возрасте можно решать специфические образовательные задачи при условии развития у учащихся абстрактно-теоретического мышления и произвольного управления поведением. Обучение должно быть направлено на создание необходимых «зон ближайшего развития», которые превращались бы со временем в психические новообразования.

Построение учебных предметов по Эльконину — Давыдову предполагало формирование у школьников теоретического мышления, которое имеет свое особое, отличное от эмпирического, содержание. Такое обучение ориентировано не только на ознакомление с фактами, но и на познание отношений между ними, установление причинно-следственных связей, на превращение отношений в объект изучения. Исходя из этого, ученые свою концепцию развивающего обучения связывали прежде всего с содержанием учебных предметов и способами его развертывания в учебном процессе.

В.В. Давыдов был убежден, что главный результат процесса обучения состоит не в полученной школьником сумме знаний, всегда недостаточной, а в формировании у него установки на понимание (а не на запоминание и усвоение) и присвоение им приемов учебной деятельности, которая внутренне связана с теоретическим мышлением. Это закладывало основания для будущей самостоятельности и веры в себя, в свои собственные силы.

Признавалось только проблемное изложение знаний, когда учитель обращается к школьникам не с готовым знанием, а с вопросом. Особенностями урока в системе развивающего обучения являлись диалог, дискуссия, деловое общение детей. Предусматривалась вариативность и свобода выбора учениками домашних заданий, имеющих творческий характер.

Все эти принципиальные для развивающего обучения положения получили воплощение в эпохальной монографии В.В. Давыдова «Виды обобщения в обучении» с характерным подзаголовком «Логико-психологические проблемы построения учебных предметов», которая явилась откровением для советских психологов. А по выражению Кунио Кумабаяши, переводчика монографии на японский язык: «Это – сенсация в мировой психологии».

Второе дыхание великого Института

В 1973 году В.В. Давыдов был назначен директором НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, где одновременно возглавлял лабораторию психического развития и воспитания младших школьников.

Ученый на посту руководителя многое сделал для того, чтобы отечественная психология действительно заслуживала гордое наименование культурно-историческая. За десятилетие его директорства Институт приобрел второе дыхание, а сотрудники совершили фундаментальные прорывы по важнейшим научным направлениям. Были созданы условия для расширения исследований по общей психологии, для творческого поиска по кардинальным теоретико-методологическим проблемам психологии и образования.

Подчеркнем, что В.В. Давыдов профессионально занимался философскими проблемами, в частности, на протяжении многих лет поддерживал деятельность нескольких теоретико-методологических семинаров по фундаментальным проблемам мышления и деятельности, культурно-исторической психологии.

Его дружба с известными философами Э.В. Ильенковым, В.А. Лекторским, Ф.Т. Михайловым, М.К. Мамардашвили, А.А. Зиновьевым, Г.П. Щедровицким дала возможность поставить и во многом решить ряд фундаментальных психологических проблем обучения и развития.

В этом В.В. Давыдову также помогали психологически и педагогически ориентированные философы-профессионалы, многие из которых, учась на философском факультете МГУ, слушали общую психологию у П.Я. Гальперина. Это А.С. Арсеньев, Г.С. Батищев, Э.В. Бесчеремных, В.С. Библер, А.П. Огурцов, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин. Все они стали авторами организованного в Институте знаменитого семинара по философско-методологическим проблемам психологии, где царила атмосфера подлинной науки и свободомыслия.

Однако вся эта замечательная деятельность сыграла для В.В. Давыдова самую роковую роль. Его независимость, профессионализм, высокая требовательность и научная честность не могли долго оставаться безнаказанными. «Последней каплей» стал выход книги «Философско-психологические проблемы развития образования» под редакцией В.В. Давыдова.

В результате ученый в 1983 году был исключен из рядов Коммунистической партии, автоматически снят с должности директора Института и даже отстранен от работы в экспериментальной школе № 91, где проводил свой выдающийся эксперимент.

«Меньшиков в Березове»

Опальный, но несломленный В.В. Давыдов перешел на работу в НИИ дошкольного воспитания АПН СССР, где в 1983–1989 годах заведовал лабораторией умственного воспитания детей дошкольного возраста. Остроумцы называли его тогда «Меньшиков в Березове», хотя самому Василию Васильевичу было тогда совсем не до смеха.

Однако этот «березовский» период научной биографии ученого оказался по-своему продуктивным. Вместе с новыми сотрудниками он приступил к разработке давно интересовавшей его проблемы творческого воображения ребенка, а также роли формирующегося воображения в общем психическом развитии человека как фактора, который придает развитию характер личностного роста. Лейтмотивом концепции являлось положение о том, что в основе личности человека лежит его творческий потенциал.

Наряду с этим, предметом размышлений Василия Васильевича выступал креативный потенциал учебной деятельности и ее субъекта, что позволило существенно раздвинуть исходные рамки теории учебной деятельности школьников.

В 1986 году на основе исследований ученым была опубликована монография «Проблемы развивающего обучения (опыт теоретического и экспериментального исследования)». Как отмечал выдающийся психолог А.В. Брушлинский: «Существенно новое в работах позднего В.В. Давыдова состоит в том, что свою теорию психического развития детей он поднял на высший уровень всей этой проблематики – на уровень самого субъекта такого развития».

Постепенно начался процесс его реабилитации. Ученый был отмечен премией АПН СССР им. К.Д.Ушинского «за достижения в педагогике», а позднее восстановлен в КПСС и в 1989 году вновь назначен директором НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР.

В 1988–1989 годах В.В. Давыдов руководил работой над Концепцией дошкольного образования во Временном научно-исследовательском коллективе «Школа».

Развивающее обучение Эльконина — Давыдова

1990-е годы можно по праву назвать периодом мощного подъема и распространения образовательной системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова. Это инновационная система кардинально изменила представление о возможностях начального образования в развитии мышления и личности ребенка. Подчеркнем, что система развивающего обучения — одна из немногих образовательных систем как в России, так и в мировой психологии, которая имела столь серьезное философско-теоретическое и психолого-педагогическое обоснование.

В 1996 году решением Коллегии Министерства образования РФ система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова была утверждена в качестве официальной системы начального образования (наряду с традиционной системой и системой Л.В. Занкова). Учебники по русскому языку, математике, литературе, изобразительному искусству, созданные на основе системы, были рекомендованы для начальной школы и старших классов общеобразовательных школ. Все эти пособия были подготовлены с учетом закономерностей обучения и психического развития детей, осмысленных в новейших для того времени академических исследованиях, а авторы широко известны педагогической общественности.

«Математика», созданная В.В.Давыдовым и его соавторами С.Ф. Горбовым, Г.Г. Микулиной, О.В. Савельевой, представляла взгляд на арифметику с точки зрения высшей математики.

«Родной русский язык», разработанный В.В. Репкиным, — это обучение правописанию на основе достижений современной лингвистики русского языка.

«Изобразительное искусство» Ю.А. Полуянова организовывало детское изобразительное творчество на основе подходов профессионального искусства.

«Литература как предмет эстетического цикла» Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской воспроизводила высокие образцы культурного прочтения художественных текстов и общую логику литературного творчества.

«Естествознание» Е.В. Чудиновой и Е.Н. Букваревой вносило в процесс ознакомления детей с окружающим миром элементы научного наблюдения и эксперимента.

Всего творческим сообществом было издано свыше 100 наименований различных книг по психолого-педагогическому обеспечению развивающего обучения. По ним работало около 15 % российских учителей. В регионах создавались центры развивающего обучения, занимавшиеся изданием программно-методических материалов и подготовкой педагогов.

Действовала Ассоциация развивающего обучения, получившая статус Международной ассоциации развивающего обучения (МАРО). Эта общественная организация координировала международную деятельность в сфере развивающего обучения, по которой творчески работали педагоги США, Франции, Нидерландов, Вьетнама, Казахстана и других стран.

В 1997 году научному коллективу под руководством В.В. Давыдова была заслужено присуждена премия Президента Российской Федерации в области образования.

«Быть знаменитым некрасиво»

Василий Васильевич символично родился 31 августа, и тех, кто его знал, не оставляло чувство, что уже 1 сентября он пошел в школу. Ученье во всех смыслах этого слова было делом его жизни и истовой страстью.

В школе В.В.Д авыдов и умер – 19 марта 1998 года в городе Когалым Тюменской области, где работал с педагогами своих экспериментальных площадок по развивающему обучению. Похоронен Василий Васильевич в г. Москве при входе на Калитниковское кладбище.

Вклад ученого в общую и педагогическую психологию, в российское образование огромен. Учебная деятельность, практическое сознание, теоретическое мышление, творчество как ядро личности – основные доминанты его научной и практической деятельности и характерные особенности богатой и незаурядной натуры. Одновременно это и этапы саморазвития «давыдовского духа».

Василий Васильевич был замечательным Наставником, научным руководителем десятков аспирантов и соискателей и их очень надежным «психологическим причалом». Он ценил свой труд и душу, которую вкладывал в своих учеников.

Василия Васильевича рельефно выделяли мощный темперамент, проницательный ум, непререкаемое следование Кодексу Дружбы, воля к свободе, неподдельное чувство внутренней общности с историей и культурой своей Родины, высокая ответственность за сподвижников, за дело, за взятые на себя обязательства…

Василий Васильевич Давыдов не только один из крупнейших психологов России XX столетия. Он также и выдающийся отечественный философ. Разработка философских оснований современных наук о человеке (а эти науки переживают сегодня революцию) необходимо предполагает обращение к его наследию.

Заключительные работы ученого вывели теорию деятельности на тот уровень, когда особенно остро встал вопрос об анализе ее философских предпосылок. Его поиски открыли перед этой теорией новое поле исследований, перспективные проблемы, выявили ее нестандартные отношения с другими науками о человеке.

Современным ученым еще предстоит проложить дорогу к этой цели, которую так просто, прочувствованно, по-человечески понятно обозначил Ученый. И на этом пути им предстоит заново осмыслить великое наследие, которое оставил нам Василий Васильевич Давыдов.

Вспоминаются гениальные строки Бориса Пастернака

«Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца».

Автор: Михаил Богуславский, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, лауреат премии «Золотое перо» «Учительской газеты»

Образование Наследие Василий Давыдов

Источник: Учительская газета