Михаил Николаевич Скаткин – выдающийся ученый и просветитель

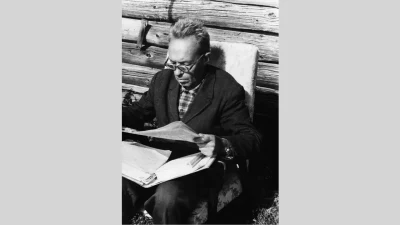

В августе 1991 года в коридоре второго этажа НИИ Общей педагогики АПН СССР появился маленький листок, на котором в сопровождении крохотной фотографии машинописным текстом сообщалось о смерти 7 августа на 91-м году жизни М.Н. Скаткина. Внизу же от руки был нарисован православный крест и два слова «Не верю!!!». И, действительно, всем нам казалось, что вопреки законам природы жизнь Михаила Николаевича будет длиться вечно…

В отечественной педагогической традиции всегда были люди-судьбы и люди – духовные скрепы. Такой личностью, безусловно, являлся выдающийся отечественный ученый-педагог, признанный лидер, теоретик и практик отечественного образования Михаил Николаевич Скаткин (1900–1991) – академик АПН СССР, доктор педагогических наук, профессор.

М.Н. Скаткин входит в плеяду крупнейших отечественных педагогов ХХ века. Он создатель более 600 научных работ, среди которых монографии, статьи, учебные пособия и методические рекомендации для учителей, учебники для средней школы.

Родом из детства

На становление жизненного и педагогического мировоззрения М.Н. Скаткина большое значение оказали факты его личной биографии и, прежде всего, уклад семьи. Михаил Николаевич Скаткин родился 29 июля (11 августа) 1900 года в селе Козлово Клинского уезда Московской губернии (ныне Конаковского района Тверской губернии) в многодетной семье земского санитарного врача Николая Ивановича Скаткина.

Атмосфера семьи оказала значительное воздействие на первоначальное формирование педагогических взглядов М.Н. Скаткина. С сердечной благодарностью он всегда вспоминал мать Валентину Петровну Скаткину (урожденную Строеву) – принадлежавшую к дворянскому сословию, посвятившую всю жизнь семье, умело организовывавшую коллективную жизнь своих восьми сыновей и двух дочерей. Михаил Николаевич отмечал, что в этом ей помогали широкая образованность (кроме художественной литературы она много читала по педагогике, медицине, психологии) и природный педагогический дар.

В 1908 году, когда семья переехала в Москву, родители Михаила Николаевича решили взять на воспитание двух осиротевших детей сельского учителя. Данный жизненный факт характеризует их как милосердных людей, совершивших высокоморальный поступок, являющийся образцом подлинного гуманизма и человечности и ставший притягательным примером для их детей. Таким образом в семье Скаткиных воспитывалось 12 детей.

Все эти обстоятельства семейной жизни, безусловно, определили в дальнейшем присущее для М.Н. Скаткина ярко выраженное и действенное гуманистическое мировоззрение, особую любовь и заботу о детях. Характерно и то, что М.Н. Скаткин постоянно обращал внимание на необходимость всемерного педагогического просвещения родителей, объективно являющихся первыми учителями своих детей, на органичную взаимосвязь семьи и школы.

Первоначальное образование Михаил получил в Александровско-Смоленском мужском городском начального училище. В сентябре 1910 года он поступил в Московскую 8-ю гимназию им Григория Шелапутина. Эта гимназия была одной из лучших в Москве и выделялась подчеркнуто русской православно-патриотической направленностью.

Гимназия входила в состав своеобразного инновационного педагогического комплекса, состоявшего из гимназии, реального училища и педагогического института. Здесь впервые в отечественной педагогике была реализована идея последипломной подготовки преподавателей. Главной инновацией являлась непрерывная педагогическая практика студентов в гимназии и реальном училище.

По сути, методике преподавания учили непосредственно во время проводимых слушателями уроков. Причем в качестве методистов для непрерывной педагогической практики привлекались лучшие московские преподаватели. Несомненно, обучение в этом уникальном педагогическом комплексе во многом сформировало первоначальные методические взгляды М.Н. Скаткина, в известной степени, заложило ориентацию на практическую подготовку и переподготовку педагогов.

По окончании в июне 1918 года гимназии юноша из-за стесненных жизненных обстоятельств приступил к работе лаборантом Валуйской опытно-оросительной и солончаковой станции Новоузенского уезда Саратовской области. Этот первоначальный опыт работы сыграл во многом определяющую роль в его дальнейшем становлении как исследователя агробиологического естествоведческого направления образования.

Михаил Николаевич начал педагогическую деятельность в мае 1919 года учителем располагавшейся на хуторе Кожушковской начальной школы Новоузенского района Саратовской области, что затем во многом обусловило его центрацию на разработке проблем начального образования. Вспоминая в дальнейшем о начале своей педагогической деятельности, он отмечал: «Мы молодые учителя учить детей так, как нас самих учили, не хотели, а как надо работать в новой школе не знали».

С Шацким – навсегда

С 1920 года и на протяжении 10 лет М.Н. Скаткин осуществлял профессиональную деятельность под руководством выдающего педагога-новатора Станислава Теофиловича Шацкого в коллективе Первой Опытной станции Наркомпроса РСФСР, куда его пригласил брат – Лев Николаевич Скаткин, уже работавший здесь педагогом.

Общепризнанные успехи в работе Станции были, во многом, обусловлены продуктивной организацией подготовки педагогических кадров. С.Т. Шацким были организованы педагогические курсы, среди форм работы которых использовались мастер-классы, консультации, постоянные встречи с учителями, творческие контакты и обмен опытом коллег.

На этих курсах М.Н. Скаткин периодически проходил подготовку на протяжении шести лет: с мая 1920 – по май 1926 г. Как было отмечено в выданной ему по окончанию курсов справке, он, в частности, прослушал такие курсы как: «программа деревенской школы I ступени; счетоводный анализ крестьянского хозяйства; сельскохозяйственная кооперация; основы обществоведения».

Отметим, что окончанием курсов, по сути, закончилось систематичное педагогическое образование М.Н. Скаткина. Удивительно, но он стал академиком АПН СССР, доктором педагогических наук и профессором, не имея ни среднего специального, ни высшего профессионального образования.

С 1920 по 1925 годы М.Н. Скаткин работал учителем сначала начальной школы в деревне Кривское, а затем в школе д. Самсоново, входивших в состав Первой опытной станции. После окончания курсов, в 1926–1931 годах Михаил Николаевич преимущественно занимался научно-методической работой по проблеме «постановки исследований местного края в педагогических целях».

М.Н. Скаткиным исследовались пути осуществления образования в условиях сельского социума: осуществлялся анализ социокультурных и средовых факторов образования; происходил поиск путей связи деятельности школы с окружающим населением; исследовались возможности метода проектов в интеграции учебной и трудовой деятельности школьников; происходила апробация различных форм и методов внеурочной и внешкольной общественно полезной деятельности учащихся, преимущественно сельскохозяйственной направленности.

В 1926 году Михаил Николаевич в очной форме прошел годичную научную стажировку на экономическом факультете Тимирязевской сельскохозяйственной академии и в Исследовательском институте сельскохозяйственной экономики.

Подготовка по экономическому направлению имела большое значение для его последующего становления как педагога-исследователя при разработке им учебных и научно-методических проблем естествоведческого и политехнического направления. В дальнейшем это рельефно прослеживается в его исследованиях, посвященных данным вопросам.

После окончания стажировки М.Н. Скаткин становится сотрудником экономической секции Калужского отделения Первой опытно-показательной станции. Общепризнанной заслугой С.Т. Шацкого является то, что у своих коллег он стремился пробудить интерес к научно-исследовательской деятельности. Замечательный педагог вырастил плеяду своих последователей, видных ученых, педагогов, среди них, академики АПН СССР Н.П. Кузин и М.Н. Скаткин.

Влияние харизматичной личности Станислава Теофиловича, его деятельность как педагога и ученого, оказали определяющее воздействие на формирование личности М.Н. Скаткина, как исследователя. Несомненно, что за период работы в Первой опытной станции М.Н. Скаткин под руководством С.Т. Шацкого прошел основательную школу организационно-педагогической и научно-исследовательской деятельности. Первые научные труды М.Н. Скаткина были написаны и опубликованы при помощи С.Т. Шацкого.

Безусловно, тесная совместная работа со Станиславом Теофиловичем Шацким явилась для М.Н. Скаткина судьбоносной. Прогрессивные общественно-политические, гуманистические мировоззренческие взгляды и идеи выдающегося педагога, его увлеченность творческим поиском во многом определили дальнейший жизненный путь и последующую педагогическую деятельность Михаила Николаевича.

Бесконечную благодарность и высочайшее уважение к своему Учителю Михаил Николаевич пронес через всю жизнь. Он много сделал для публикации трудов С.Т. Шацкого, на издание которых был в свое время наложен идеологический запрет, для исследования его педагогической системы. В поздних публикациях М.Н. Скаткина им часто проводился анализ и сопоставление времени его становления, как ученого-педагога под руководством С.Т. Шацкого, с последующими периодами научно-педагогической деятельности.

Симптоматично, что свою последнюю незаконченную статью «Итоги педагогической деятельности 1920–1990 гг.» М.Н.Скаткин предварил Посвящением: «Автор Драгоценной для россиян памяти Станислава Теофиловича Шацкого сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает».

Легендарный учебник «Природоведение»

Произошедшие на протяжении 1930-х годов кардинальные изменения системы советского образования самым непосредственным образом сказались на личной и профессиональной судьбе М.Н. Скаткина. Добавим к этому, что в 1937 году его брат Валентин Николаевич Скаткин, являвшийся сотрудником Китайско-восточной железной дороги (КВЖД), был репрессирован.

В первой половине 1930-х годов М.Н. Скаткин переключился на естествоведческую проблематику и вместе с коллегами разрабатывал концепцию и программно-методическое обеспечение естественно-научного образования школьников. Он много, с любовью и очень плодотворно работал с педагогами-экспериментаторами, учителями, ведущими опытную работу, собирал, анализировал, обобщал и пропагандировал их передовой опыт.

Ученым был подготовлен учебно-методический комплекс по естествознанию для начальной школы: разработаны учебные программы; опубликованы методические пособия для учителей, в которых предлагались конкретные методы и приемы обучения учащихся; созданы интегрированные учебники по предмету «Естествознание» для младших школьников, построенные на широкой межпредметной политехнической основе, способствующие формированию у учащихся целостного понимания окружающего мира в неразрывной взаимосвязи всех его компонентов.

Укажем, в плане исторической перспективы, что учебник М.Н. Скаткина «Естествознание» под названием «Природоведение» в общей сложности переиздавался свыше 80 раз, в том числе на разных языках и в различных странах. Учебник продолжал некоторое время издаваться и после ухода из жизни автора вплоть до конца 1990-х годов, пережив своего создателя почти на десятилетие.

Истинный патриот своей любимой Родины

В начале Великой Отечественной войны М.Н. Скаткин добровольно вступил в ополчение и стал бойцом истребительного батальона, а со 2 сентября 1941 года четыре месяца находился на оборонительных работах.

После демобилизации в 1942 году Михаил Николаевич активно включается в научно-педагогическую и методическую деятельность. За период Великой Отечественной войны ученым были сделаны около 30 публикаций в центральных педагогических журналах и изданиях. В них он рекомендовал учителям работать над формированием у школьников познавательного интереса к естествознанию, связывать материал урока с практикой сельскохозяйственных работ, развивать исследовательский подход к пониманию явлений природы.

Учителя школ крайне нуждались в пособии по организации и проведению массового общественно полезного, производительного сельскохозяйственного труда школьников. Отвечая на эти насущные потребности, в 1942 году тиражом 550 000 экз. была издана книга М.Н. Скаткина «Юные огородники», имевшая большую научно-практическую ценность и общепросвещенческую направленность.

Самоотверженный труд ученого-педагога в годы Великой Отечественной войны был отмечен высокими правительственными наградами: он был удостоен ордена «Знак Почета» и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Этапы большого пути

В первой половине 1950-х годов ученым осуществляются плодотворные исследования, специально посвященные содержанию, формам и методам обучения. Учителя, директора школ и организаторы народного образования страны остро нуждались в передовом практическом педагогическом опыте по организации обучения и обустройству материально-технической базы школ. Первые проявления передового опыта в данном направлении тщательно изучались и обобщались исследовательской группой под руководством М.Н. Скаткина, и на данной основе предлагались конкретные меры по осуществлению образования школьников.

Признанием большого личного вклада ученого в развитие педагогической науки явилось его избрание 24 марта 1950 года членом-корреспондентом АПН РСФСР, а в 1951 году М.Н. Скаткин был награжден орденом Ленина. В 1954 году он был удостоен медали имени К.Д. Ушинского.

Во второй половине 1950-х первой половине 1960-х гг. ученым была предпринята комплексная разработка проблем политехнического образования, которая обусловила формирование базовых положений образовательно-политехнической концепции, обозначивших принципиально новые подходы к трактовке политехнического образования.

Во второй половине 1960-х годов ученым осуществлялась плодотворная разработка научно-теоретических основ дидактики и методики образования и определение его содержания. Научная мысль М.Н. Скаткина была приоритетно направлена на решение масштабных проблем, связанных с определением критериев и принципов определения содержания образования, дальнейшим развитием отечественной дидактики.

В 1970-е – первой половине 1980-х годов ученым осуществлялось развитие прогностических подходов к перспективам средней школы в аспекте прогнозирования процессов развития советской системы образования.

Осень патриарха

Новый импульс развитию М.Н. Скаткиным проблем образования был придан предпринятой в 1984 году реформой общеобразовательной и профессиональной школы.

В этот период особое место занимает философское осмысление М.Н. Скаткиным своей педагогической деятельности и, в целом, образовательной проблематики.

В 1985 году в НИИ Общей педагогики АПН СССР торжественно и очень тепло было отмечено 85-летие Михаила Николаевича Скаткина. В выступлении юбиляр подвел итоги свой научно-педагогической деятельности. Он с сожалением почеркнул, что «многие прогрессивные педагогические идеи мне не удалось осуществить, мешала командная система, а для решения некоторых задач не была готова наука».

В 1986 году М.Н. Скаткиным был разработан фундаментальный закон социальной взаимообусловленности и взаимосвязи воспитания, образования и педагогической науки. Ученым была показана зависимость возрастания человеческого фактора на основе перестройки в мышлении, психологии, в организации, в стиле и методах работы. Были выделены основные качества личности и в соответствии с этим сформирован социальный заказ для школы и педагогической науки.

Значительный интерес представляют статьи М.Н. Скаткина «Материал для разработки концепции всеобщего среднего образования» (25.07.1988 г.); «Логика перестройки учебно-воспитательной системы школы» (12.08.1989 г.) «Эволюция школы. Пути перестройки» (20.09.1989 г.); «Об экстенсивном и интенсивном путях общего образования (27.10.1989 г.).

На завершающем этапе своего жизненного и научного пути М.Н. Скаткиным в конце 1990 – первой половине 1991 годов девяносто летним ученым были подготовлены рукопись монографии «Обновляющаяся школа» (первое название «Школа на путях перестройки»), объемом 133 машинописных страниц; статья «Советская школа на путях перестройки», 10 статей в редакцию «Советская энциклопедия» для нового издания «Педагогической энциклопедии». В редакцию журнала «Советская педагогика» в начале 1991 года ученым была направлена рукопись статьи «Е.И. Перовский. К столетию со дня рождения».

Обобщающий и экзистенциальный характер носили статьи ученого с символичными названиями: «Отчет о педагогической деятельности за 70 лет (1920–1990)», «Материал для научного завещания» и особенно «О смысле жизни. Философские раздумья».

В 1990 году М.Н. Скаткин Президиумом АПН СССР был представлен к званию Героя Социалистического труда. Эту высшую награду он не получил, но 17 июня 1991 года Указом Президента СССР М.С.Горбачева N УП-2078 «За большой личный вклад в развитие педагогической науки» ученый был награжден орденом Октябрьской Революции. Всего же за свою подвижническую деятельность М.Н. Скаткин был удостоен 5 государственных орденов и 4 медалей.

7 августа 1991 года закончился жизненный путь Михаила Николаевича Скаткина. Но такие люди уходят только затем, чтобы остаться навсегда…

Совесть педагогической науки

В образе Михаила Николаевича Скаткина олицетворяются лучшие качества замечательного российского ученого-педагога, патриота и просветителя. Ему всегда были присущи мудрость, ясность духа, доброжелательность, профессионализм. В самых сложных жизненных обстоятельствах он оставался верным подлинной науке, непреклонным в своей гуманной ценностной ориентации.

Емкую и метафоричную характеристику личностно-профессиональных качеств М.Н. Скаткина дал видный отечественный ученый-педагог, академик РАО В.В. Краевский: «В нелегкое переходное время особенно светло и тепло вспоминаются люди, умевшие сохранять мудрость, ясность духа, доброжелательность, профессионализм и другие нормальные человеческие качества в любых, даже еще более сложных обстоятельствах. В образовательной сфере одним из них был Михаил Николаевич Скаткин.

Размышляя о том, как прошлое прорастает в настоящее, мы опять вспоминаем М.Н. Скаткина. Он был воплощением добрых традиций, точнее, доброго в традициях, защитником всего, что сопротивлялось в прошлом и сейчас противостоит обскурантизму, национальному самодовольству, идеологическому чванству, агрессивности и скудоумию, выдаваемым за принципиальность.

И всегда оставался самим собой – верным человеку, человечности, науке. Не искал врагов, на которых можно было бы скинуть вину за собственные неудачи. Обладал способностью в прошлом увидеть зреющее будущее, а в новом разглядеть перекрашенное старое… М.Н. Скаткин был человеком мягким, негромким, но непреклонным в своей ценностной ориентации. Главное уважал людей и, стало быть, себя, хотя никогда не выставлял это чувство на обозрение. Мы не забыли Михаила Николаевича и не забудем!».

На протяжении всей долгой научной деятельности М.Н. Скаткину были присущи неподдельное государственно-патриотическое мышление, принципиальность, щепетильность в научных и повседневных вопросах, а также свойственны удивительная скромность, природный такт и врожденная интеллигентность. Его имя всегда служило безусловным нравственным маяком для всех представителей педагогической науки, ибо он был подлинным воплощением научного этоса.

Для отечественной психолого-педагогической науки Михаил Николаевич являлся олицетворением живой и нерасторжимой связи в цепи преемственности поколений, гуманистической педагогической традиции и духовно-нравственной силы нашего общества.

К различным аспектам данной проблематики в соответствии с конкретно-исторической обстановкой исследователь обращался на протяжении всей своей долгой творческой жизни. Его труды в сфере образования и педагогической науки не утратили своей значимости до настоящего времени и содержат значительный эвристический потенциал.

Есть все основания констатировать, что М.Н. Скаткин создал свою педагогику, впитавшую все лучшие идеи и практический педагогический опыт двадцатого столетия. А, следовательно, его педагогическое наследие является тем фундаментом, на основании которого может успешно развиваться отечественная педагогика XXI века.

В целом имя и научно-педагогическое наследие М.Н. Скаткина навсегда вписано в историю отечественного образования и педагогики, является неотъемлемой и важнейшей составляющей общей истории российской культуры. Заключенные в его педагогических теориях и концепциях аксиологические доминанты аккумулируют в себе педагогические традиции российского социума, достижения и прорывы отечественной политической, общественной и научной мысли. Накопленный в педагогическом наследии ученого потенциал имеет большое эвристическое и прогностичное значение.

Симптоматично, что в 2012 году Президиум Российской академии образования учредил медаль М.Н. Скаткина «За заслуги в развитии педагогики», которой награждаются видные ученые, специализирующиеся в сфере теории образования.

А в 2025 году лаборатория дидактики общего и профессионального образования Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева получила имя Михаила Николаевича Скаткина.

Михаил Богуславский, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института содержания и методов обучения имени В.С.Леднева, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, лауреат премии «Золотое перо» «Учительской газеты»

Образование Наследие Михаил Николаевич Скаткин

Источник: Учительская газета