Педагогический альтруизм Николая Чехова. Хранитель традиций отечественной педагогики

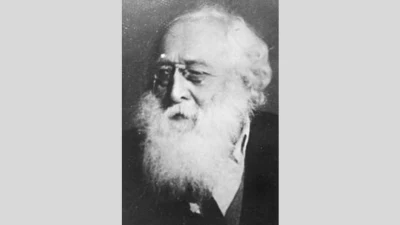

Видный российский педагог Николай Владимирович Чехов (1865‑1947) при жизни считался одним из самых значительных российских деятелей народного образования, причем как в дооктябрьский период, так и в годы советской власти. Его многогранная и неустанная деятельность на ниве просвещения снискала ему большую популярность и любовь в самых широких учительских кругах.

Заслуги Николая Владимировича перед народным образованием и отечественной педагогической наукой весьма значительны. Однако Н.В. Чехов был не только выдающимся педагогом, страстным просветителем, неутомимым общественным деятелем, но и крупным ученым, высококвалифицированным методистом, талантливым критиком, незаурядным публицистом.

Культура семейного воспитания

Николай Владимирович родился 15 (27) июня 1865 года в Санкт-Петербурге в семье известного врача-психиатра В.Н. Чехова. Позднее он особо подчеркивал, что семейные условия жизни благотворно повлияли на его воспитание и образование, а главное – на развитие и расширение жизненных интересов. Мать Чехова была дочерью чиновника Министерства народного просвещения. Она получила воспитание и образование в закрытом среднем учебном заведении. Людмила Александровна отличалась особой любовью к своим четырем детям. В семье она руководила воспитанием и первоначальным обучением детей, а подготовкой в гимназию занималась домашняя учительница Чеховых.

Большое значение мама придавала привитию детям любви и привычки к чтению художественной литературы. В раннем детстве Коля особенно увлекался сказками. «Мать моя читала прекрасно, всегда с большим чувством и выразительно, – вспоминал он, – а домашняя учительница подготовила во мне привычку быть аккуратным и точно выполнять задание, и эта привычка мне очень пригодилась в жизни».

Культурологическая домашняя обстановка способствовала формированию у юноши интереса к гуманитарным наукам, а на становление его демократических общественных взглядов существенное влияние оказал его двоюродный брат, известный революционер Михаил Степанович Александров (1863‑1933), вошедший в историю большевистского движения под псевдонимом Ольминский. Он был на два года старше Николая и до своего ареста в 1885 году проживал в семье Чеховых.

Выбор пути

После серьезной домашней подготовки в 1877 году Николай сразу поступил во второй класс 6‑й санкт-петербургской гимназии, которую окончил в 1884 году. Выбор дальнейшего пути был предопределен. Своим поприщем юноша избрал историю, которой с детства очень заинтересовался, в гимназии его даже в шутку звали Геродотом.

Поэтому он поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и окончил его в 1888 году сразу по двум отделениям – славянскому и историческому. В процессе обучения раскрылись выдающиеся лингвистические способности Николая Владимировича. Кроме европейских и славянских языков он овладел персидским, монгольским, тибетским и санскритом.

Желая продолжить историческое образование, он поступил в Санкт-Петербургский археологический институт, где проучился еще два года, но не окончил. Это прервало его научную карьеру, но заложило фундаментальные основы общегуманитарного знания и в целом гуманистического подхода к трактовке педагогической проблематики.

Современники объясняли его поступок следующим: «Очевидно, такая почтенная наука, как археология, не могла удовлетворить живого, чуткого к общественным нуждам и обладающего большой дозой общественного инстинкта молодого Чехова». Характерно, что во время обучения в университете Николай Владимирович работал в школе в деревне Волково близ Санкт-Петербурга и в воскресной школе для рабочих на Шлиссельбургском тракте за Невской заставой. Да, в той самой школе, где впоследствии встретились и познакомились В.И. Ленин и Н.К. Крупская. Кстати, в этих учебных заведениях все учителя работали на безвозмездной основе. Кроме этого, Чехов активно участвовал в работе комитета грамотности при Вольном экономическом обществе.

«Иди к униженным, Иди к обиженным»

Однако нужно было начинать профессиональную деятельность. Николаю Чехову предложили место столоначальника (заведующего отделом) в одном из департаментов Министерства финансов. Но тщетно уговаривали его согласиться на это заманчивое предложение. Как позднее он писал, «меня даже испугало само слово «столоначальник». Я никогда не думал быть чиновником».

Николая Владимировича с юности привлекала сама идея «хождения в народ», ему была близка мысль о необходимости «возвращения долга народу» через создание школ, распространение знаний, организацию изб-читален. Кредо таких людей – их называли культурниками – состояло в том, что они сознательно жертвовали своей карьерой и жизненным благополучием ради просвещения народа. Вот этот широкий план культурного развития России Чехов и осуществлял в разных ипостасях и в различных регионах на протяжении всей жизни.

Вскоре Николаю Владимировичу предложили работу в заштатном уездном земстве. Но для этого нужно было покинуть Петербург, родную семью, друзей. Однако он в выборе не сомневался ни минуты. «Для меня, – вспоминал Чехов, – был в то время директивой некрасовский призыв:

«Другая – тесная

Дорога, честная,

По ней идут

Лишь души сильные,

Любвеобильные,

На бой, на труд.

За обойденного,

За угнетенного –

По их стопам

Иди к униженным,

Иди к обиженным –

Будь первый там!

В земской общественно-педагогической деятельности Николая Владимировича можно выделить тульский, екатеринославский, тверской, московский и воронежский периоды деятельности. Везде он возглавлял земские учебные заведения, создавал им широкую общественно-педагогическую инфраструктуру.

Титановый нравственный стержень

Заметим, что Н.В. Чехов никогда принципиально не работал в правительственных учреждениях, только в общественных. Ему как воздух была необходима внутренняя свобода.

Николай Владимирович всегда осуществлял большую и конструктивную организационно-педагогическую и просветительскую деятельность, добивался замечательных результатов, заслуживал искреннего уважения коллег. И так же везде его деятельность до срока прерывалась начальством, впадавшим просто в сакральный ужас от того, что эта конструктивная просветительская работа на глазах превращала покорных и безмолвных слуг режима в грамотных, сознательных и активных граждан. Поэтому рано или поздно ему всегда приходилось уходить из-за противодействия местных властей.

Но педагог-просветитель никогда не сдавался, внутри Николая Владимировича был заключен «титановый стержень» несгибаемых высоких нравственно-этических и духовных принципов. И еще ему были свойственны ярко выраженный и беспредельный социальный оптимизм, особая духовная энергетика.

Пожалуй, как ни в ком, в Чехове реализовалась теория малых дел. Он вообще наиболее полно воплотил идеалы провинциального дискурса развития российского просвещения, неустанно отстраивая эту инфраструктуру. Хотя он родился в Санкт-Петербурге, а умер в Москве, ему, судя по всему, неуютно было в столицах, где он вынужденно оказывался на вторых, обеспечивающих, ролях.

А вот в провинции он всегда и по статусу, и по признанию объективно занимал лидирующие позиции и обладал действенными, пусть и скромными, возможностями для реализации своих социально-педагогических планов. Он органично чувствовал менталитет провинциального общества и четко резонировал с его особенностями. Причем, что характерно, Николай Владимирович никогда не выступал как своего рода педагогический мессия, а отводил себе роль очень хлопотную и незаметную. Он последовательно обустраивал образовательную инфраструктуру с хозяйственной позиции.

Приносил в школу свет, тепло и радость

В 1890 году Н.В. Чехов вместе с женой Марией Александровной, чтобы ближе стать к народу, выехал в Тульскую губернию, где начал свою культурно-образовательную и педагогическую деятельность на скромной должности заведующего хозяйственной частью училищ Богородицкого уездного земства. Перед ним открылась наиболее привлекательная для него жизненная дорога, избранная им самим, которая показалась ему самой интересной из всех возможных видов деятельности.

Фактически он руководил земскими школами и проводил большую педагогическую работу с учительством. Из недели в неделю летом в крестьянской телеге, зимой на санях, в распутицу верхом на лошади разъезжал Николай Владимирович по сельским школам и был совершенно счастлив. Как вспоминал один из земских учителей, «бодрый, живой, полный сил, с горячим рвением к работе, он сразу рассеял все мои сомнения. Я рад был видеть, что этого человека не смущают тяжелые условия».

Беседуя с земскими учителями, Н.В. Чехов последовательно стремился к тому, чтобы педагоги глубоко уважали личность каждого ребенка, не допускали формального и бездушного отношения к своим воспитанникам. Он считал, что образование неотделимо от воспитания, что в детях нужно пробуждать интерес к учению, чтению книг, окружающей их жизни, но при этом учитель должен стремиться предоставить детям как можно больше свободы в их творческой самодеятельности, которая должна быть органично связана с приобретаемыми в школе знаниями.

Особенно большое значение он придавал тому, чтобы народная школа подготавливала учащихся к дальнейшему самообразованию, ясно понимая, что долгое время для широких народных масс она будет единственным очагом просвещения. Поэтому Н.В. Чехов ставил перед педагогами задачу учить детей правильно думать, логически мыслить, расширять свой умственный кругозор, пробуждать у них любознательность, стремление к знанию.

С самого начала своей деятельности Николаю Владимировичу стало понятно, что малые дела только при широкой объединяющей организации могут превратиться в настоящее общественное дело. Он организовал в уезде культурное сообщество из местной интеллигенции, которое вело просветительную работу. Им удалось снабдить все земские школы уезда небольшими библиотеками, обустроить самую большую образцовую библиотеку-читальню, из организованных тогда Петербургским комитетом грамотности, в количестве 110 на всю Россию.

В итоге за 8 лет работы Чехова в Богородицком уезде количество начальных земских школ увеличилось с 35 до 90. Бюджет земства на нужды школы благодаря его усилиям за эти годы поднялся с 7500 руб. до 40000 руб.

Однако последовал традиционный донос на просветителя о том, что «своей деятельностью среди крестьян он на них вредно влияет», и в 1897 году Чехов был вынужден покинуть Богородицк.

Земские учителя на проводах передали ему трогательный адрес: «За все это время мы видели в Вас не начальника в обычном смысле этого слова, а доброго, умелого товарища-руководителя. Всякий Ваш приезд в школу приносил с собой свет, тепло и радость как для учителей, так и для учащихся. Вы соединяли нас, рассеянных поодиночке работников, в одну товарищескую семью, и работа шла бодрее. Мы знаем, что трудиться на общее благо – на поприще ли народного образования или на каком-либо другом – есть святой долг каждого честного и живого человека, и Вы, избрав себе делом своей жизни народную школу, не нуждаетесь в чьей-либо благодарности. Но, дорогой Николай Владимирович, мы все-таки благодарим Вас, пусть наша благодарность будет выражением сочувствия и солидарности Вашим стремлениям в деле народного образования».

Неутомимый деятель образования и просветитель

В 1897–1902 годах Чехов заведовал училищем и школами Екатерининской железной дороги, участвовал в создании Общества содействия физическому развитию детей. Кроме того, просветитель с большим увлечением работал в Комиссии народных чтений, читал лекции по истории русской литературы в Екатеринославском народном университете, выступал в научном обществе г. Екатеринослава, руководил курсами для железнодорожных рабочих. Просто поразительно, как у него на все это хватало и сил, и энтузиазма!

В 1902 году Николай Владимирович переехал на работу в Тверь, где был избран председателем местного учительского общества. Позднее он становится заведующим Отделом образования при Тверской губернской земской управе. Это земство слыло одним из самых либеральных и прогрессивных в России. Просветитель развернул здесь чрезвычайно широкую и плодотворную деятельность.

Кстати, здесь он в 1903 году написал детскую драму «Снежная королева» по мотивам сказки Андерсена, впоследствии неоднократно переиздававшуюся.

В Твери он познакомился с В.П. Потемкиным, ставшим в дальнейшем народным комиссаром просвещения РСФСР и первым президентом Академии педагогических наук РСФСР. Эта встреча окажется потом воистину судьбоносной для Николая Владимировича…

«Его имя становилось дорогим и близким для всего передового учительства»

Постепенно имя Николая Владимировича Чехова становится хорошо известным широкому кругу русского учительства. В кругах педагогов-подвижников он был известен как учитель учителей: руководил и выступал высококвалифицированным лектором учительских курсов. Эту деятельность он осуществлял в течение многих лет в разных городах России.

Николай Владимирович участвовал в подготовке и работе 2‑го Всероссийского съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (1895–1896), на котором активно выступил по вопросу о введении всеобщего образования и создании учительского общества взаимопомощи. Там он познакомился и подружился с известным русским педагогом и организатором образования Василием Порфирьевичем Вахтеровым, который был одним из организаторов съезда.

Постепенно Н.В.Чехов включился в профессиональное учительское движение, стал принимать активное участие в учительских обществах, различных просветительских организациях, комитетах грамотности, местных и всероссийских учительских съездах. Он организовывал и руководил обществами взаимопомощи учителей, предпринимал меры по улучшению правового, материального и социального положения учителей. Как отмечалось современниками, «Н.В. Чехов приобрел всероссийскую популярность и занял видное место в рядах друзей народной школы. Его имя становилось дорогим и близким для всего передового учительства».

Лидер Всероссийского учительского союза

Но апогея деятельность Н.В. Чехова в общественно-педагогическом движении достигает, когда он вместе с В.П. Вахтеровым и В.И. Чарнолуским действенно участвует в создании в 1905 году Всероссийского учительского союза, консолидировавшего педагогов, выражавших заинтересованное и созидательное отношение к системе образования и образовательной политике и видевших в становлении народного учительства и народной школы основное условие духовно-нравственного развития страны.

В период Первой русской революции Н.В. Чехов развернул бурную общественную деятельность. Он был председателем Федерации национальных учительских союзов и просветительских обществ и членом Центрального бюро Всероссийского учительского союза. Выступал в качестве участника и организатора всех учительских съездов тех лет, много ездил по стране. С 1907 году издавал и редактировал профсоюзный журнал «Учитель», сотрудничал в журналах «Народном учителе», «Просвещении», «Вестнике воспитания» и «Русской школе».

В то время предыдущая генерация педагогических деятелей, которую можно назвать «плеядой сподвижников Ушинского», уже давно сошла со сцены. Главной целью, консолидирующей деятельность новой немногочисленной, но яркой генерации подвижников образования (Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Н.В. Чехов), заявившей о себе в полный голос уже после революции 1905 года, выступала подготовка законопроекта о введении в России обязательного бесплатного начального образования.

Этот законопроект как бы завершал фазу формирования в России образовательных основ индустриального общества. В нем воплощались основные ценности всей генерации общественно-педагогических деятелей второй половины ХIХ – начала ХХ в. К сожалению, эту задачу им тогда так и не удалось решить.

«Освобождение ученика», «Освобождение учителя», «Освобождение школы»

После окончания Первой русской революции Н.В.Чехов возвращается к литературной, педагогической и просветительской деятельности. Вызывает искреннее удивление его уникальная способность несгибаемо переносить жизненные неудачи ради общего дела. Только что он был в эпицентре всероссийского педагогического движения, и вот теперь спокойно работает скромным помощником редактора книг для народа и детского чтения в книготорговой фирме И.Д. Сытина. В это время Николай Владимирович написал цикл рассказов для журнала «Друг детей» о зарубежных писателях, разнообразные научно-популярные статьи.

В 1906–1909 годах педагог преподавал литературу и методику русского языка в Санкт-Петербургской земской учительской семинарии. Одной из основополагающих ипостасей Н.В. Чехова всегда выступало обращение к личности учителя, умение видеть и понимать его проблемы, находить оптимальные пути их решения в рамках существующих возможностей, исходя из принципов уважения личности учителя, комплексного подхода к решению проблем учительства, учета интересов и потребностей педагогов.

В преподавательскую работу он вкладывал всю душу, стремясь дать будущим учителям как можно больше знаний, расширить кругозор, всесторонне развить, постоянно напоминая им, что они должны будут подвижнически нести знания в народ. Он устраивал для своих учеников литературно-художественные вечера, экскурсии по городу, посещение театров, выставок.

В воспоминаниях этих учителей образ Н.В. Чехова рисуется как образ замечательного педагога, широко образованного и сведущего специалиста, отзывчивого, чуткого человека.

«Чехов оказался незаменимым человеком, – вспоминал о нем директор семинарии А.К. Янсон. – Прежде всего поражали его необычайное добродушие, уравновешенность и спокойствие. Ученики со всеми воевали, но не с ним: он их обезоруживал. В нем я нашел такого товарища и друга, что даже не представляю себе, как бы я справился со своей работой без него. Это была моя совесть и моя вера. Как мы, преподаватели и ученики, горевали, когда он уходил от нас».

С этим периодом связано увлечение Николай Владимировича идеями свободного воспитания. Он в 1907 году написал об этом педагогическом направлении книгу и оригинальный триптих брошюр: «Освобождение ученика», «Освобождение учителя» и «Освобождение школы».

Вместе с женой в 1908 году Н.В. Чехов организовал Общество содействия дошкольному воспитанию. При его содействии в столице были открыты 14 детских садов. Н.В. Чехов разрабатывал методику детского чтения для младших школьников и для детей дошкольного возраста, издал ее под названием «Детская книга и детское чтение».

На организационно-педагогическом посту

Не прекращалось и его подвижническое общественное служение. В 1909 году Н.В. Чехов перешел на работу в Московскую городскую управу, где продолжил свою просветительскую деятельность. Фактически все руководство городскими школами легло на него, и он работал с большим воодушевлением. Просветитель везде порождал новые образовательные институции, создавал инфраструктуру, участвовал в разработке школьных сетей для введения всеобщего обучения.

Николай Владимирович немедленно приступил к проведению в жизнь ряда мероприятий, способствующих улучшению работы школ. В основу своей деятельности на этом новом поприще он, как всегда, положил в первую очередь работу с учителями – читал им лекции и доклады, проводил экскурсии, обратив особое внимание на учительскую молодежь, которую учил, как надо работать.

Однако городской голова Н.К. Гучков вскоре отстранил Чехова, заявив ему: «Я знаю, что вы очень много делаете, но вы делаете совсем не то, что нужно нам; ваша деятельность для нас вредна».

Это увольнение вызвало бурю протестов со стороны прогрессивной общественности. 423 общественных деятеля и педагога Москвы подписали памятный адрес, в котором были такие слова: «Вы, Николай Владимирович, один из тех, которые несут с собой бодрость всюду и стремятся пробуждать ее в других». В письме выражалась уверенность, что «недалеко то время, когда для реализации идеалов, за которые борется Чехов, будет создана иная, более благоприятная почва».

После увольнения из управы Н.В. Чехов поступил на работу преподавателем на Московские женские педагогические курсы имени Д.И. Тихомирова, а затем, в 1910–1916 годах, был председателем педагогической секции этих курсов. Для будущих учительниц он читал курсы по методике преподавания русского языка, организации школьного дела и делал обзор детской и народной литературы.

Крупный ученый-методист

Н.В. Чехов проявил себя как незаурядный педагогический мыслитель и ученый, крупный теоретик и практик в области школоведения и организации народного образования. Значительное количество исследований Николай Владимирович посвятил изучению проблем школы, осмысливая ее историю, современное состояние, перспективы развития. В публикациях он трактовал школу как социальный институт. Рассматривал вопросы внутренней организации школы, расширения ее программы, свободы преподавания.

Ученый написал ряд книг, принесших ему славу историка педагогики. Особенно выделяется его монография «Народное образование в России с 60‑х годов XIX века» (1912), которая стала настольной книгой для каждого серьезного исследователя истории российского образования.

Н.В. Чехов – крупный методист по преподаванию русского языка. Школа, по мнению педагога, должна воспитывать детей в духе своего народа, а для этого необходимо, чтобы основным учебным предметом народной школы был родной язык. Большая научная заслуга его в этой области заключалась в том, что он разрабатывал методику преподавания русского языка как науки. Был одним из первых методистов, обратившихся к преподаванию русского языка в нерусских школах.

Широко известны исследования Н.В. Чехова в области детской литературы и вопросов детского чтения. Знание детской психологии и литературы позволило ему подробно разработать методику обучения чтению детей разных возрастов в классе и дома.

Кроме того, педагог внес значительный вклад в теорию вопроса о наглядном обучении. В книге «Наглядность обучения и наглядные пособия в начальной школе» он подробно охарактеризовал виды наглядности и методику их использования. Всего же им было опубликовано свыше восьмисот педагогических работ.

Глубокое изучение детей позволило Н.В. Чехову выступить в качестве педагога-дефектолога с обоснованием необходимости вспомогательных и специальных школ. В то время необходимость таких школ приходилось еще доказывать, и Николай Владимирович явился в этой сфере подлинным педагогом-новатором.

Подвижник образования

В 1916 году Н.В. Чехов вместе с семьей (у него было семеро детей) переехал в Воронеж, где организовал для учителей двухлетние педагогические земские курсы, которыми и заведовал (позднее на их базе был открыт пединститут). Это в определенной степени способствовало решению проблемы обеспеченности учебных заведений города учительскими кадрами.

С февраля по октябрь 1917 года Николай Владимирович – председатель городской Думы, редактор «Воронежского телеграфа», председатель местного Учительского союза. Во всех ипостасях он разворачивает многогранную просветительскую и общественную деятельность в составе различных обществ и объединений, в городском самоуправлении.

Став гласным Воронежского губернского земского собрания, Н.В. Чехов решал вопросы, связанные с расширением деятельности местных органов по развертыванию школьной сети, добился открытия уездных педагогических курсов. Эта деятельность в целом была направлена на решение проблем правового и общественного положения учителей, улучшение их материального благосостояния, обеспечение учебных заведений учительскими кадрами, повышение уровня профессиональной подготовки, создание условий для развития творческой личности учителя.

Призванный революцией

После Октябрьской революции Н.В. Чехов оказался востребованным управленческими структурами Единой трудовой школой РСФСР, нуждавшейся в квалифицированных кадрах.

В 1919–1920 годах он заведовал школьными отделами разных районов Москвы, а в сентябре 1920 года был приглашен в Наркомпрос РСФСР на работу в качестве члена Комиссии отдела единой школы.

Спустя два года он был назначен заведующим отделом опытно-показательных учреждений Наркомпроса и активно работал над созданием их сети. Возникновение опытно-показательных учебно-воспитательных учреждений, таких как школы-коммуны и школьные городки, было вызвано стремлением передовых педагогов к поиску новых путей воспитания и обучения подрастающего поколения. Одних всероссийских съездов педагогов опытно-показательных учреждений Чеховым было организовано пять.

Некоторое время в Наркомпросе РСФСР Н.В. Чехов работал в отделе всеобщего обучения и в Комиссии по просвещению национальностей. Одним из итогов этой работы стал выход в свет его учебников «Русский язык в школах национальных меньшинств» (1928), «Русский язык для татар» (1929), «Обучение русскому языку нерусских взрослых» (1929).

Но прогрессивные демократические эксперименты в области образования продолжались недолго.

«Работник – богатырь»

В 1930‑е годы Н.В. Чехов отдаляется от организационной деятельности и переходит на научную работу, где оказалось востребованным полученное им в университете фундаментальное гуманитарное образование.

Николай Владимирович сконцентрировался на вопросах теории педагогики и методики. Будучи талантливым ученым и неординарным человеком, он во всех сферах, которыми занимался, достигал выдающихся результатов.

Н.В. Чехов был инициатором создания НИИ детской литературы, затем отделения детской литературы Института внешкольного образования и Института научной педагогики, активнейшим работником Музея детской книги. По его предложению возникла Комиссия по собиранию материалов, относящихся к истории детской литературы. Он был членом Центрального комитета общества «Долой неграмотность», редактором журнала «За грамоту».

Ведя деятельную переписку с известным просветителем Н.А. Рубакиным, Чехов в 1940 году получил от него из Швейцарии письмо, в котором тот писал: «Дорогой Николай Владимирович! Этакий Вы работник – богатырь, цветете, творя, а творите, цветя, не обращая ни малейшего внимания на свои годы».

Приходит и научное признание: в 1940 году ему присвоена степень доктора педагогических наук и звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Педагогические Академики Толстой и Чехов

Завершающий период деятельности Н.В. Чехова связан с созданием осенью 1943 года Академии педагогических наук РСФСР. Приступая к организации АПН РСФСР, В.П. Потемкин самым тщательным образом отнесся к подбору кандидатур 12 первых действительных членов академии. В персональный список были включены как крупные ученые с мировым именем, так и педагоги и психологи, получившие, как правило, образование еще в дореволюционных университетах.

Кроме них в состав были включены две знаковые фигуры.

В качестве представителя от деятелей культуры – писатель Алексей Толстой, известный не только своими классическими произведениями и книгами для детей, но и циклом созданных им в годы войны публицистических очерков яркой патриотической направленности. Его избрание должно было символизировать широкий междисциплинарный дискурс академии.

Академиком стал и Н.В. Чехов как известный деятель дореволюционного общественно-педагогического движения, который был призван символизировать преемственность поколений российского учительства. Так Николай Владимирович прошел славный путь от уездного земского деятеля до академика.

В АПН РСФСР Чехов в 1944–1945 годах заведовал научным архивом, а затем являлся научным сотрудником Института теории и истории педагогики и Института методов обучения. В 1945 году был награжден орденом Ленина, а до этого орденом Трудового Красного Знамени.

Почетный ветеран

Н.В. Чехов, сохранивший до конца жизни черты простого народного учителя, открытого жизнерадостного человека с широкой русской душой, мудрого и доброжелательного советника, пользовался большим уважением и любовью учительства.

На юбилейном чествовании в связи с его 80‑летием со дня рождения и 55‑летием общественно-педагогической и научной деятельности Президент Академии Владимир Петрович Потемкин сказал: «В Вашем лице, Николай Владимирович, все мы ценим, чтим живое и яркое воплощение богатейшего опыта ряда поколений народных учителей. В обширной семье деятелей народного образования нашей страны Вам принадлежит никем не оспоримое место почетного ветерана, старейшего из старых учителей, к авторитетному голосу которого чутко прислушивается всегда наша педагогическая общественность».

Когда 8 ноября 1947 года Н.В. Чехов скончался, в некрологах его правомерно называли «выдающимся педагогом, человеком, чье имя уже вошло в историю нашего просвещения, одним из самых видных последователей К.Д. Ушинского».

Воистину в России надо жить долго!

Михаил Богуславский, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, лауреат премии «Золотое перо» «Учительской газеты»

Источник: Учительская газета